Beyond Learning: Democratic Education for a Human Future Gert J. J. Biesta · 2015

超越人本主义教育与他者共存

梁启超1901年指出:中国自19世纪开始即进入“世界之中国”阶段...(是以什么角色进入的呢)

本书的一个核心观点是,作为独一无二的个体,我们以各自不同的方式,对他者做出负责任的回应,从而得以进入这个世界。“...一个人是否可以不同于自己思考的方式思考,可以以不同于自己的感知方式感知。”福柯1985

“

人之为人,意味着他似乎是超越一切存在的一种存在。”列维纳斯1985(人之为人,意味着他似乎是超越一切可能的一种可能?)

/序言 教育与人的问题

美国进步教育家乔治·康茨曾自称为保守分子,但他所坚决保守的是激进思想。教育被看做个人的侍者...

康德为启蒙下了一个经典的定义,即“人从自身招致的未成年中解放出来。”“其原因不在于缺少理性,而在于当没有别人指点时,他就缺少使用理性的决心与勇气。要勇于认识!‘鼓起勇气,去运用自己的理智吧!’”

“人是唯一务必要教育的动物。”

教育逐渐被理解为帮助人提升其理性的潜能,进而成为自主的、自我指导的个体的过程。

“对人的永恒不变本质的认同,对人在现实组织中的核心地位的认可,以及对赋予万物价值的人的自身价值的肯定。”

“务必要公开指责人本主义,还不在于其诋毁人的主体,而是---因为它已经不够人道了。”(务必要公开指责应试教育,不单是其出发点的错误,而是作为应试的手段本身就存疑。)

人本主义似乎会阻断新生儿成为新一代甘地,我们教室里的学生成为新一代特蕾莎修女...的可能性。

现代人最终就像“海边沙滩上所画之脸”一样泯灭无痕

(赶在潮汐来临前,在海滩上重重刻写着誓言。当潮水过后,我又重复着决心...我是海边的西西弗斯。)

克服人本主义就是承认教育和社会之间存在重要的差别,就是承认教育不等同于简单地把个体的人安置于既定秩序之中,就是承认教育蕴含着对每一个作为个体的人的独特性富有责任。

我认为在教育转向学习的过程中,有些东西丢失了。

只有在一个居住着不同于我们的众多他者的世界上,我们才能够入场。

我反对那种把民主教育看作一种培养民主人的过程。相反,我倡导一种关注人如何能开始行动,并进入多元与差异的世界的教育策略。

/超越学习:学习的时代里重申教育语言 1

正如语言使得某些言行方式成为可能,同样,语言也使另外一些言行方式变得困难。

全世界的政府不再诉求终身教育,而是强调终身学习以及学习化社会的建构。

把学生看做学习者,把学习者看做追求花钱合算的消费者,的确对实现所有人教育机会的公平有益。

并不是说发现新的自我或新的身份总是一种积极的体验,发现新的身份意味着放弃原来的身份。

信任从本质上来说是无条件的。

我们不再把学习看做一种获取、掌握、内化,或者其他任何我们能想出来的带着占有式暗喻的词汇,而是把学习看做对干扰的一种反应,一种遭遇分解之后再度去重组、重构的努力。我们把学习看做何为他者与差异的回应,看做对那些挑战、激惹甚至妨碍我们的回应,而不是去获取我们想拥有的。

(不C成功的M怎么有成功...)

不要想当然地以为教育关系是容易的或愉快的...让学生进入世界,我们挑战并可能干扰了学生对于我是谁以及我的立场是什么的问题的思考,这意味着教育蕴含着一种对学生主权的妨害。德里达把这种妨害称为“先验的暴力”。教育是一种暴力的形式,在于它追问困难的问题,制造很多困难的金贵,进而干扰了主体的主权。

我们作为教育者总是干涉学生的生活,这种干涉对于学生具有深刻的、转变性的甚至让人不胜其烦的影响。这当然与把学习描述为“愉快和容易”且没有任何风险的“学习指导”相去甚远。

责任是无限的。正如德里达所言,有限的责任只是把良知归功于自己的一个借口。

“有限的责任开始变得没有责任了。”

要参与到教育关系之中,成为一位教师或者教育者,就隐含着对某物或某人负有我们并不知道和不能知道的责任。

我认为,在一个生活着与我们相异的他者的世界之中我们才能够入场。

/入场:主体消亡之后的教育 2

我认为人本主义策略的一个主要问题在于,它仅仅把人理解为什么what---一种物thing---但是永远不把人理解为谁who。人本主义仅仅把个体的人看做一些更为普遍本质的例证而已,却永远不能从人的唯一性与独特性上理解人。

教育应当发掘人的理性自主,这一观点至今仍然影响着教育实践。

人既是所有存在中的一种经验的存在,又是所有经验知识的超验性条件。这种人的一体两面性是“通往现代性的门槛”的标志。(一般指思维或意识的一种活动性质,即超出经验世界的界限而进入超经验的领域。)

人是悠久历史的产物,人却永远不能触及历史的源头,然而吊诡的是,正是人成为那段历史之源。相比人是一种新近的发明这一断言,更为重要和更具争议的事福柯从他的研究中得出的结论:人正如“海边沙滩上所画之脸”一样将最终走向消亡。

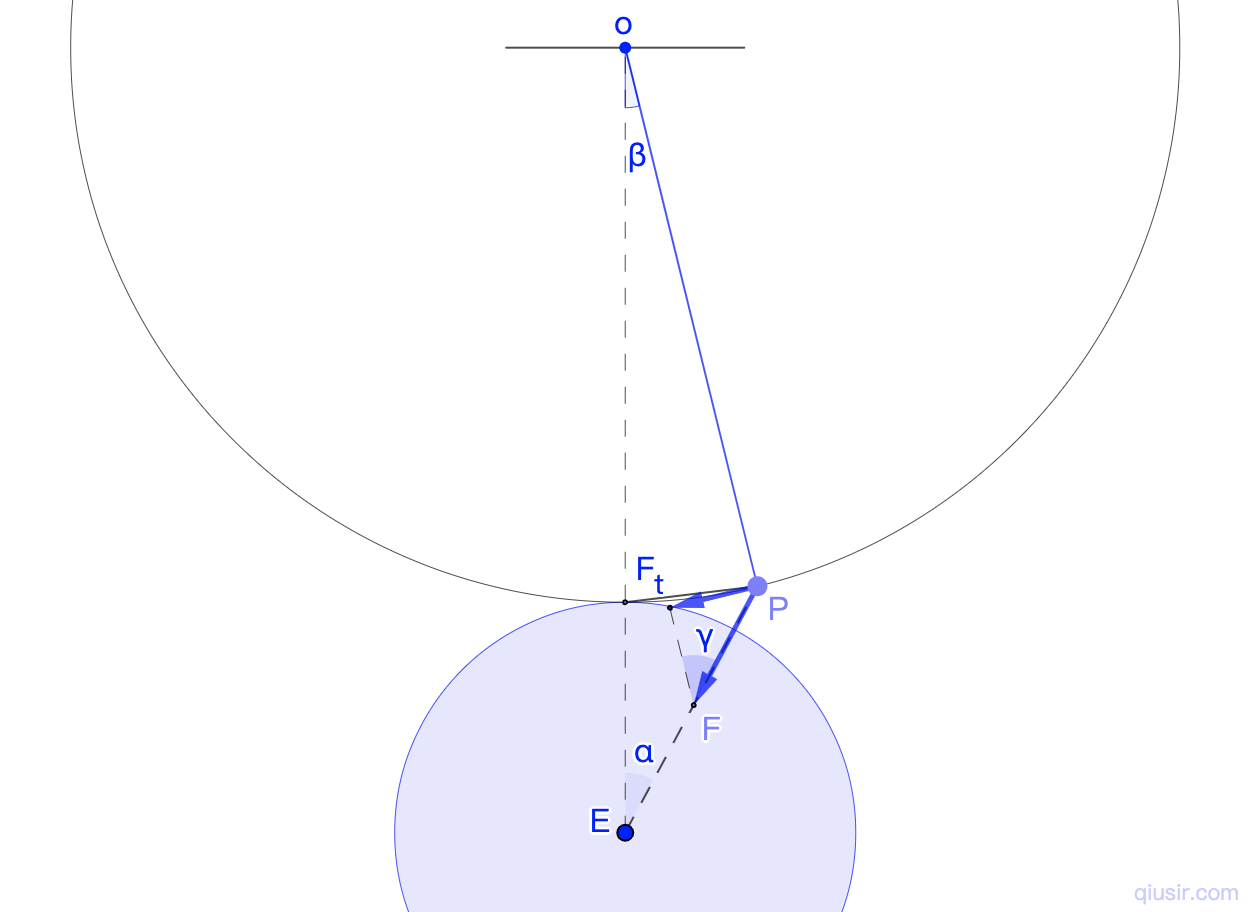

GPS并没有为地球上的“我在哪里”这个问题提供答案,而是为地图上“我在哪里”提供了答案。

劳动是人“与人体的生物过程相契合”的活动;工作是与“人的存在的非自然性”相符合的,因为它提供了一种“人为的物质世界,与自然环境截然不同”;行动是“没有物质中介,直接在人与人之间发生的唯一的活动。”

人类不是“同模的复制品”,“没有人和别人一样,不管过去、现在还是将来,从这个意义上来说,作为人,我们又都是一样的。”(就像我说河滩上的碎石,没有两块完全一样,而每一块和别的同样没什么分别。)

“一种义务,早于任何承诺。”

我们与他人同在比我们自身更早;在我们时某人之前,我们就是为他人存在的。

正是他者的“召唤”,我们才得以成为自我。

“对他者而言,我是一个人质,没有人能替我的位置”,正是这种情况,“构成了我这种独一无二的个体”。我的主体性隶属于他者,“主体是受他者影响的”。

使我成为独一无二的存在的,不是我的身份,不是我独有的一系列素质,而是我担当责任以及我不能从这一指定中脱离这一事实。

/相异之人的社群:教育与责任的语言 3

学校不仅让某些言说方式合法化,而且也让其他的言说方式非法化。这解释了有些学生为了在教育体系中获得成功,不得不比其他学生忘掉更多内容。

“人的共存机会依赖于陌生人的权利,而不是依赖于谁有权力---国家或者部落---决定谁是陌生人的这个问题的答案。”

德里达:“伦理学与政治学被当作一门技术,不再有实践理性或决策之秩序,于是不负责任开始出现。”(有限责任开始变得没有责任了。)

不把学习看作获得已然存在之物,而是将其视为回应,是对于“问题”的回应。

人们学有所得,并不是当他们能够复制、重现已然存在之物时,而是当他们对于所不熟悉、有差异、有挑战性、有困扰性之物的回应之时。在这里,学习成为一种创造或者发明,成为一种将新事物带入世界的过程,即生成了人的自己的、独特的回应。

责任与相异之人的社群形成了关联。最终是这种社群使我们有了“第二次出生”,使我们作为独特个体的存在进入世界成为可能。如同我们第一次的生理出生一样,这也并不必然是令人愉快的体验。进入世界、勇于担当那些等待我们的责任,敞开胸怀面对他者与差异,这些都可能是困难而痛苦的,但却使得我们具有独特性以及某种意义上的人性。

(今天的天气灰暗阴冷,与昨日清澈明静温和相反。一是要珍惜时光,二呢,坏天气之后会是更坏的天气,但也可能是好天气,这是我们应该警觉的也是满怀希望的。虽说客观上不被人决定,但天气这事还真有很大程度的主观,虽然你的情绪多少会受天气影响,而另一面,你的情绪其实大体能左右天气。)

/教育应该有多难? 4

人类互动之难源自多元、多样和差异的存在。

(关于以色列和哈马斯,谁是癌症呢?人又是如何对付癌症的呢...)

人被赋予地球上的生命所依托的三个条件中...劳动、工作和行动。

“一个人为了劳动而必须吃饭,为了吃饭而必须劳动。”

多元化是人之行动的条件。

阿伦特认为,我们不应把自己理解为一种意志现象,即不应理解为可以做任何我们想做之事的自由,而应理解为“将之前不存在的事物呼召而出,使其得以存在”的自由。Arendt 1977

多元化的事实,既带来自由之难,又让自由成为可能。让我们集体行动困难的,正是使我们集体行动成为可能与现实的。

(和现实的人相处,我选择了读书,也是那些书选择了我。)

在一个同质化的、去多元化的空间里,我们是不自由的。我们在这种空间里能够体验到的自由,是毫无危险的自由,不是“困难的自由”。阿伦特的行动型自由,只有在我们与他者共生的空间里,才是偶然进而真实的自由。

教育“不是释放或压抑人的天性”,而是“让个体成为某个人的过程。”而这务必要通过行动,通过我们和他者的互动才能产生。当然,学校以及学习的其他体制化场所并不专注于,以及并不仅仅专注于培养人的过程。那种认为能够并应该为此而消减教育和学校化的想法是错误的。这不仅是会因为教育始终关注知识、技能、能力、态度等获得,更因为认为教育能够/应该有关于“成为某个人”或有关于学习的看法是一种虚假的二分法。更准确的说法是,我们通过参与所学之过程而成为了某个人。

任何把教育变成一种技术、从工具性的层面理解教育的企图,都将对通过教育成为某个人的可能性构成威胁。

教育的任务和责任就在于保有一个空间,让自由可以显现,让独特的个体可以进入世界。

(这段时光里尽管有各种大的小的不如意,但对于整体有缺陷的我的人生来说,只是局部的美好,那种满足的放大就让我相信这是我人生中美好的时光,甚至是最好的时期。)

/教育建筑学:创造一个现实空间 5

(这本书的读书笔记整理完,在新的一年到来之前要重新翻阅今年读过的书的读书笔记。2024年第一本书大概是《幸福的勇气》?)

今日教育之责任在于需创设一个现实空间,即一个多元与差异的空间,一个自由得以显现、独一的个体得以进入世界的空间。

无论对建筑师还是教育者而言,创造现实空间都要具备双重结构性责任,即建造空间的责任和不断推倒它的责任。

“人运用自己的理解力,从自己所招致的未成熟中解放出来。”

对待多元性与他者性,差异所诉求的是一种不同的态度,其中责任观比知识观更适切,伦理学比认识论更重要。

全球化是殖民主义的当代面孔。

“我们必须不断寻求空间的形式,使建筑具有人人得以相遇的特定结构。”

借用德里达的观点,我想称之为双重责任:既对空间负责,又对事件负责;既对设计负责,又对设计的逾越负责;既对建筑负责,又对建筑的失败负责。

教育的责任,就在于对于教育及其失败相统一这一悖论或解构的关切...我们不能提前知晓教育者的责任以及教育的责任---这是一种在不知道应对谁负责条件下的责任。

/教育和民主的人 6

教育更需要一种“双重责任”,创造现实空间以及摧毁现实空间。

(我在努力地阅读,利用余生去寻访一个完整的人的心理疆域的边界,这意味着我要放弃舒适中心区域。)

康德把启蒙的运动的格言描述为“要敢于认识”---鼓起勇气去运用自己的理性。

杜威自己承认的哥白尼式的革命:“旧的中心是理智”,“新的中心是不确定的相互作用。”Dewey 1984

对杜威来说,沟通不是从输出者到接受者的意义传送过程,而是“在至少两个不同的行为中心之间”制造共同性的过程。

杜威并不认为社会和个人的关系是个体是由社会所塑造这一单向过程...个体的行动只是更大的“社会组织”的一部分,所有个体“不得不将自己的行动归功于他人的行动,不得不考量他人的行动以获得自己行动的意义和方向。”这就是杜威的主体性的社会概念增加了一个新维度:他认为要成为主体或如他所说的“个人化的自我”,意味着要先去参与塑造社会脉络,然后社会脉络再来塑造个体性。社会环境塑造人的主体性,而主体又作为这个社会环境的塑造者,这种主题观是对位对民主的人的理解的核心。

塑造人的主体性的社会环境在其被塑造的过程中,起到关键性作用的智力是社会智力,社会智力既是参与智力合作的需要,同时也是其结果。“通过参与这一过程,人们以有利于实现其自由及重塑社会的方式,发展那些使其得以重构自身及社会的智力。”

“人们做事、享受、成为人无不受到其所生活的体制影响,所以,民主中的人应当拥有塑造他们的声音,这两者构成了同一事实的消极面和积极面。”

阿伦特将积极生活分为三种,劳动、工作和行动。

在没有多元化的条件下,行动是不可能的。

表演艺术家展现他们的卓越技巧需要观众,就像行动者需要他者在场才会现身一样。

我们参与社会生活所需要的智力不是天赋的,而是我们参与社会互动的结果。

将主体性放置于人际互动的层面而不是局限于人的“内在”,阿伦特让我们对教育和民主之间的关系有了不同的思考。阿伦特还极力主张放弃教育为未来做准备的这种理解。教育不应被看作准备之地,而应被看作人可以在其中行动,将其开端代入世界,进而成为主体的场所...铭记我们不能一直作为主体存在,因为我们只有在行动中,即当我们与他者在一起的时候才会成为主体。

我们需要怎样的学校,使得儿童和学生可以在其中行动?或以检验现实教育实践的方式来提问:在我们的学校中,行动在多大程度上具有现实可能性。

阿伦特关于民主的人概念并不寻求生产民主的人的课程,而是寻求使民主---可以理解为多元背景下的行动---具有现实可能性的学校。

(周四一天没课,看完了期中考试监考时没看完的两章,并把书带回家完成了读书笔记。)

我们也应该问,为了让人们可以行动,我们需要什么样的社会?为探究社会的民主环境,这一问题也可以表述为下面的问题:在社会中,行动究竟在多大程度上具有现实可能性。

杜威和阿伦特让我们认识到,所谓的反社会或者非民主行为而谴责个人是没有意义的,因为人总是情境脉络中的人...我们不能因为民主的失败而谴责教育。提高社会民主品质的唯一路径是让社会更加民主,也就是说,为行动---其至始至终是多元与差异的世界中的行动---提供更多的机会。

要理解成为主体意味着什么,也需要从情境中学习,即从一个人不能进入世界的情境以及一个人亲身经验的不能行动之蕴含的情境中学习。毕竟,这种受挫的经验要比成功的经验更有意义,影响也更深远。

我倡议转变民主教育的思路,即从施压个人使其行为民主化、施压学校使其培养民主的人转变到将民主理解为一种所有人都能成为主体、都能进行阿伦特式的行动、都能“进入世界”的情境。

我们只有在一个与不同于我们的并能自主行动的他者共享的世界上,我们才能够成为主体。只有当他者以前所未有的、无法预见的、不可控制的方式接受我们的开端之时,我们才具有成为主体、“进入世界”的可能性。从这个意义上说,作为主体要受限于那无法预见的、差异的、他者的存在。而在这一悖论性情境中,主体才得以显现,民主才得以成为可能。

至关重要的学习是一种从成为主体或如我所说的未成为主体中得出的学习。

民主教育的方法是将民主教育的责任问题放归它应然归属之地,即整个社会。单凭学校就能生产民主公民的想法实际上是个幻觉。只要行动和主体性在学校和社会是可能的,学校就可以完成更为湿度的和现实的任务,即帮助儿童和学生学习和反思所有人都可以行动、都可以成为主体的脆弱的条件。在一个人不能行动或者不被允许行动的社会中,无法期望其学校会培养出民主公民。因此民主教育最终的任务在于社会自身,而不在于它的教育机构。学校不能创造也不能拯救民主---他们只能支持那些行动和主体性具备现实可能性的社会。

/结语 中断教育学

汉娜·阿伦特:“教育是这样一个关键所在,即它决定我们是否足够爱这个世界进而承担起对这个世界的责任,并且出于同样原因将其从衰败中拯救...教育也是衡量我们是否爱孩子的关键点:爱孩子,我们就不要把他们从我们的世界中驱逐出去,让其自生自灭,也不要从其手中剥夺他们从事新事物以及其他我们无法预见事物的机会。”

人之为人意味着他似乎是超越一切存在的存在,使我们成为独特性存在的,是我的责任不可让渡这一事实。“责任于我是义不容辞的,这一责任是独特性的最高尊严。我是唯一担负责任的,是不可替代的我。我可以替代任何人,但是任何人不能替代我。”

在任何情况下,这意味着教育不再是一个给予的过程,而是成为了一个追问的过程,追问困难问题的过程。