Neil Postman 从“娱乐至死”的题目上我应该是不会去看这书,从Laura分享的只言片语中觉得很新奇,遂买来中文版...

原本计划用一天的空闲看完,中间被打断,还好第二天也不忙就读完了,今天抽空简单摘录:

(1985)我们将毁于我们所热爱的东西,人们心甘情愿成为娱乐的附庸,最终将成为娱乐至死的物种。

@qiusir:马歇尔·麦克卢汉是谁?

@qiusir:“教育的目的是让学生们摆脱现实的奴役,而现在的年轻人正意图做着相反的努力——为了适应现实而改变自己。”@读者 上看到西塞罗说在公元前的话,而今天的状况似乎比两千多年前更严重些,查看古罗马的政治体制,似乎印证了我之前的偏见。

@qiusir:今天在Neil Postman的《娱乐至死》上再看到西塞罗的这句话。推荐短文里还有萧伯纳的诗句,理智的人适应环境,而世上所有的进步都依赖不理智的人。

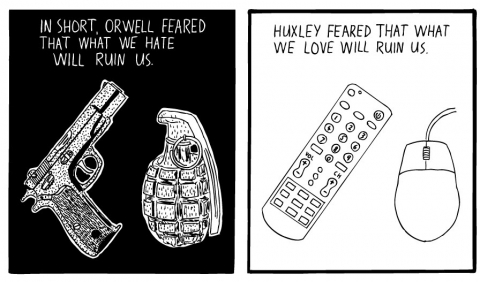

前言:奥威尔害怕的是那些强行禁书的人,赫胥黎担心的是失去禁书的理由,因为再也没有人愿意读书;奥威尔害怕的是那些剥夺我们信息的人,赫胥黎担心的是人们在汪洋如海的信息中日益变得被动和自私;奥威尔害怕的是真理被隐瞒,赫胥黎担心的是真理被淹没在无聊繁琐的世事中;奥威尔害怕的是我们的文化成为受制文化,赫胥黎担心的是我们的文化充满感官刺激、欲望和无规则游戏的庸俗文化。

赫胥黎在《重访美丽新世界》里提到,那些随时准备反抗独裁的自由意志论者和唯理论者“完全忽视了人们对于娱乐的无尽欲望”。

@qiusir:《求师得·拾年》(P188)网络上的“勤”就是多动一下手指,想知道什么就会知道更多;网络上的“懒”就是手指动个不停,即便是无趣也被有趣地分享。莫非无度的勤劳就是懒惰?[?]

奥威尔担心我们憎恨的东西会毁掉我们,而赫胥黎担心的是,我们将毁于我们热爱的东西。

1媒介即隐喻

与其说经济学是一门科学,还不如说它是一种表演艺术。

我们没有人拥有认识全部真理的才智,即使我们相信自己有这样的才智,也没有时间去传播真理,或者无法找到轻信的听众来接受。

媒介即信息

分分秒秒的存在不是上帝的意图,也不是大自然的产物,而是人类运用自己创造出来的机械和自己对话的结果。

我们学会漠视日出日落和季节更替,因为在一个由分分秒秒组成的世界里,大自然的权威被取代了。

人们说出的话不仅听得见,而且看得见。

用书面文字记录哲学观点,不是这些观点的终结,而是这些观点的起点。

“书面文字远不只是一种简单的提醒物:它在现实中重新创造了过去,并且给了我们震撼人心的浓缩的想象,而不是什么寻常的记忆。”

@qiusir:关于文字浓缩的想法很久前自己也有过独立体会,只是在读赫拉利《人类简史》前没有意识到文字的对于人想象世界的创造性功能。“文字的时光隧道”[?]、“文字是什么”[?]...

有什么比把问题诉诸文本时的沉默更奇怪的呢?有什么比向一个无形的读者倾诉,并且因为知道一个无名的读者会反对或误解而修正自己更玄妙的呢?

12世纪眼镜的发明不仅使矫正视力成为可能,而且还暗示了人类可以不必把天赋或缺陷视为最终的命运。眼镜的出现告诉我们,可以不必迷信天命,身体和大脑都是可以完善的。我觉得,如果说12世纪眼镜的发明和20世纪基因分裂的研究之间的某种关联,那也不为过。

Continue reading »