科技爱好者周刊(238)

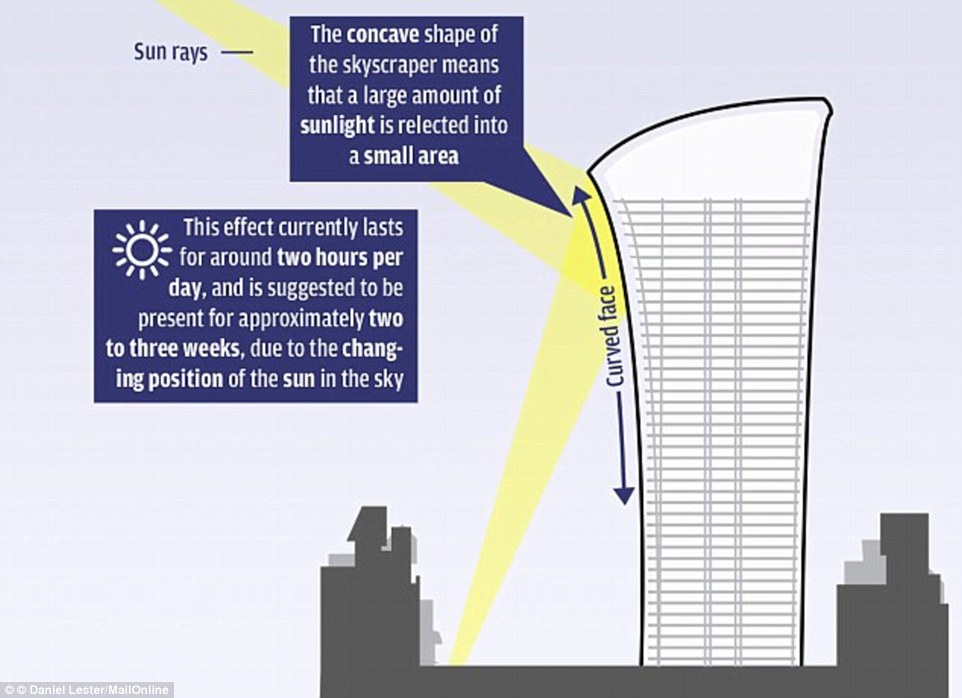

凹面镜大楼[?]

London-skyscraper-Walkie-Talkie-melted-cars-reflecting-sunlight-fitted-shading

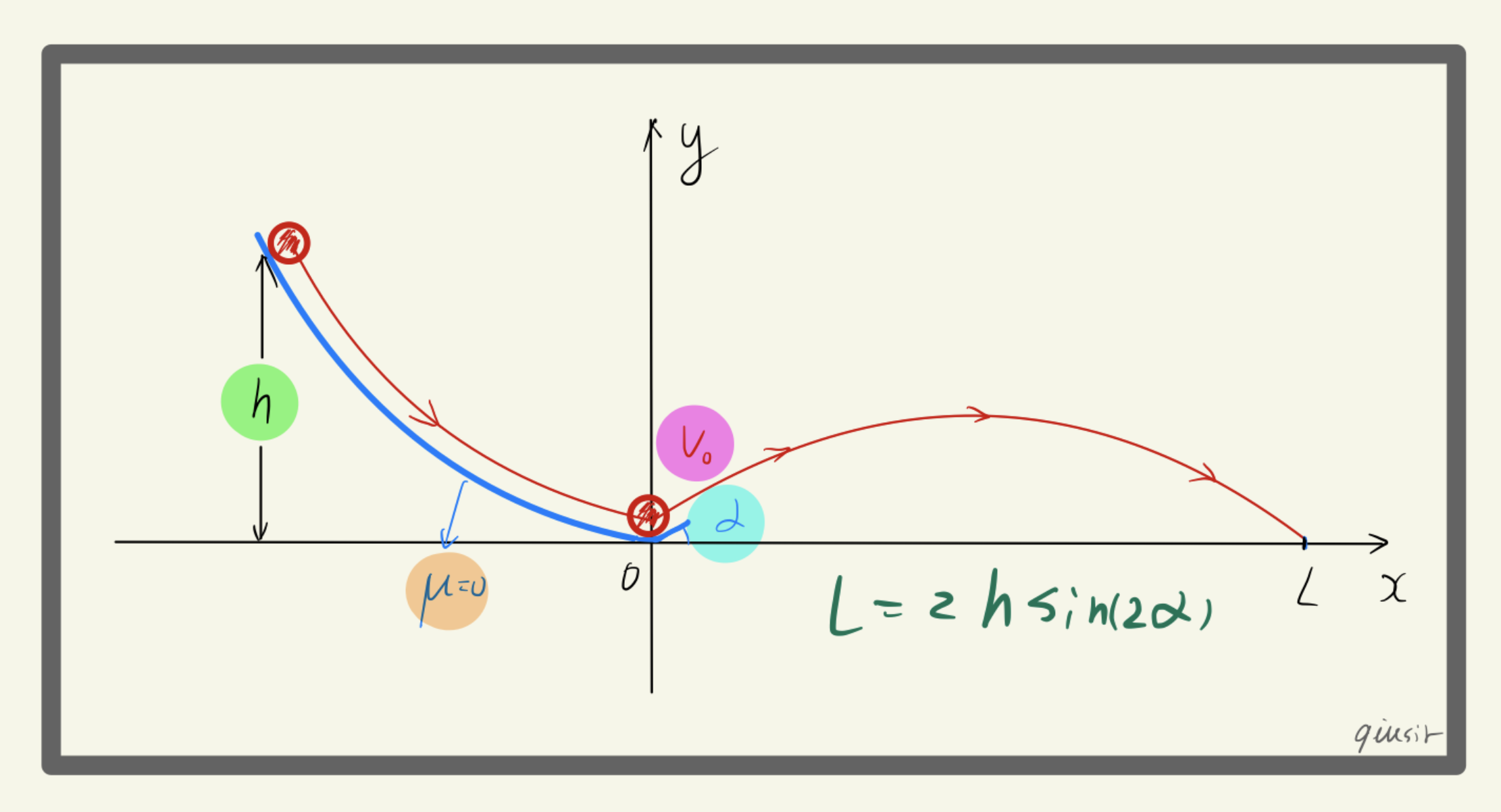

伦敦市中心一栋被称为“Walkie Scorchie”大楼的玻璃罩面相当于一面凹面镜,会把阳光聚焦到楼下的大街上,晃眼的光污染倒是小事了,不仅让停在聚焦区域的汽车受损,甚至可以煎鸡蛋...设计师不会是故意的吧,或许也是雾都晴天很少吧。

科技爱好者周刊(93)

德国有一座马格德堡水桥,桥上走的不是车,而是船。[?]

只要船能浮起来,桥就不会塌。(很好的浮力教学素材)

另

多年前我和学生都很膜,谈笑风笙的祂也改变了依云和赛艇...长者的这幅照片可以用来和小朋友们交流死海的浮力,相信他也乐见。

如何才能画一幅完美的画?很简单。先让自己变得完美,然后自然地画,所有的专家都这样做。《禅与摩托车维修艺术》

科技爱好者周刊(233)

“满月时,太阳总是正好投射在月亮的一半面积上,因此满月意味着我们可以看到整个月球被阳光照射的一半。因此,月球必须位于地球背对太阳的一侧。”

https://etiennefd.substack.com/p/on-the-proper-use-of-the-moon

·Like Share Follow[?]

2023/1/4是Sir Isaac Newton 380周年诞辰日,作为数学家、物理学家、天文学家、神学家和作家的他,不到30岁就改变了科学,发现宇宙在数学上是可知的。是有些内向,至于“情商不高”甚至怪异,被后人解读为炼金导致的重金属中毒的迹象,也算是为科学探索的直接献身了,后来的贝克勒尔、居里夫人也类似...

课上让小朋友说几个科学家的名字,有说不出的,但看到有用爱因斯坦当头像,还有用普朗克当头像的,建议也可以用伽利略、开普勒、惠更斯、麦克斯韦或是波尔...说到世界物理年(2005)、世界天文年(2009)等,也有同学知道爱因斯坦拒绝了总统的高位,那一个老师也可以拒绝什么主任、校长的位子,就如一个学生也可以专心学习拒绝班长支书啥的,这也是一种品格吧...

一个多月没起这么早了,今天要去学校批卷,原本是开学后再分流的考试又恢复了。得来速的豆浆油条活动竟然没了,路上的车比想象的多不少...

原本还咳嗦也没好请假,特烦求人一样去解释,这个时候估计没进ICU都得来,H老师床都上不去都去出题了唉。老C刚阳不久也来了,说高三发烧也上课;老G都快一个月了还有点迷糊,说记忆力明显减退;L子的岳母是送去了新民;小张、小L、tt一家都还阴着...教室里我咳嗦得厉害一点。

小J忙意识形态的事没来,我和小X基本是在干三个人的活,好在老Z时不时来帮忙,当然有更慢的。

今年是最后的一次分流了,今天也是最后一次集中批分流卷,对东北育才来说算是标志性事件。以后和双语、抚顺以及初中部老师可能一年也见不到一面了,特别是大S没机会再提乒乓球零封的事了,其实小Z可是把他打趴下过...

应试主要是审题、信心和节奏,那道卫星线速度的题目错误率出奇高,当然初中生不太了解卫星高度的问题。总体情况也是不理想,才知道双语的已经是摇号的了。问了一下,北校区原来的同事已经开始中考的教学了,各种班差距比较大,S老师说难度还是降不下来。没了招生政策的特权,高速度、高难度和高起点的育才风格只剩残余了,但这三十多年的优才教育不总结是有点可惜啊,但我们特别擅长浪费...

明年高中部也要从中考招生了,如果不考虑少儿部的余部将彻底平庸化了,“认清形势,放弃幻想”,可我退休还有九年...

三点多下班,回家前刷刷车,问那位小老板阳过了没,他说还用问吗,他可说我的车是他家车主中最干净的,每次都觉得不好意思,会尽量让干净基础上再干净一点。另,对未来他不乐观,并认为美国干的坏事太多...

基本是在病床上读完了舒昌善先生翻译的茨威格的那几本书,总浮现北师大麦当劳里那位问年轻人“你读过茨威格吗”的老爷子的形象。“失败者的悲情”的笔触更震撼人心,没给茨威格颁发个诺贝尔文学奖简直是评审委有失公允的罪证,这也是他自身感人至深的悲情,就如他选择的归宿。

那几本书中印象最深的当是《蒙田》,不仅是喜欢,甚至找到不少的连接。即便抛开那些真知灼见,比如记忆力不是很好,比如书边角随笔记录...自己要是起个笔名,除了qiusir/qsir,那就叫“丘田”吧。

“丘”不同于邱,过于尊古人的人与其说是美德,不如说是无能的迂腐。更何况我关心的话题早就超越孔丘那个年代的。至于“田”,追求卓越的教师是少不了耕作的,场也是我教学的内容。不平是坎坷,也可能是贫瘠,这符合平庸的自知但不屈的命运...秋天、秋田的谐音都是我最喜欢的关联,也和秋色般配...以后考虑先让日语班学生叫我丘田老师。

读数理或教育的书还是要在书房看才有感觉,刚看完了台版的《生活中的相对论》,读书笔记估计要等三月份开学后了...

强国不是在语录里,而是在科学实验室里,也是在人类的科学、艺术的宝库里。纪录片《家园》里提到盐度不断增加的死海,“美丽得很贫瘠”(beautiful but sterile),联想到身处的这块美丽的大地很是感慨,“一场庄严的滑稽、深不可测的浅薄和一本正经地扯淡”,二十年前也记录过“历史并不在昨天谢幕”[?]。打开了微信的直播,或是看看城镇青年相亲的电视节目,要么带货挣钱、写字挣钱,要么是打工挣钱、省钱,钱,很美丽很贫瘠...

原本的“有病呻吟”栏目改成“不鸣而声”。