上周和数学教师们交流资料初步整理

从几个数学小实验看教育从“教的内容”向“学的方式”的转变

零、教室早被夷为平地了

作为一名主修物理的中学教师,很高兴有机会和沈阳市部分高中数学骨干教师进行一些交流,不过从多年前就在学校开始的数理综合探究的课程以及撰写《动态数理》校本教材上看,我和数学教育还是有很多关联的。

今天的交流主要是通过号称“二十一世纪动态几何”的GSP(几何画板)-我赞誉她“点石成金的金手指”-为主要平台,通过几个数学小实验的典型范例来和老师们分享教育从教师教授多少向学生自主学习的方式的转变。而今天交流的这个题目是受几年前看过弗里德曼的《世界是平的》一书的启发,书中关于教育的章节部分提到:“那个只有高级军官才能知晓全局的时代已经结束了。军人的战场也被夷为平地。”那个只有老师才知晓的课堂早就结束了,教室里早就被夷为平地,所以老师才要刻意站在讲台上。教室里最该更换的不是粉尘粉笔,而是要撤掉讲台。而“将来,子女受教育的方式也许比受教育内容的多少更重要”的这句话是我印象最深。

一、蝴蝶齐飞

1995年最初在收音机里获知美国两少年借助《几何画板》(The Geometer’s Sketchpad)软件发现线段无限等分构造的壮举 ,1996年在原北师大未来教育中心主任桑新民教授的举荐下有机会邂逅这个神奇的小软件,这或许也是自己教育发展的“唯一一次机会” 。1997年带领学生发现广义蝴蝶定理 ,续写着它在中国的传奇…先后由冯伟、王晓龙、张天光等同学对蝴蝶定理的发现做出了很有意义的探究,而以学教学的教学策略也慢慢形成。

教育上知识探究的重要性并不在于发现了什么,而是对人好奇天性的正向反馈。教学中始终把个人见解视为最珍贵的学习成果,并相信亲历实践的收获远比我们知道的要多。1997年在全国率先开设面向中学生的相关选修课程,帮学生提供知识“再发现”的环境。蝴蝶定理的系列推广 如同美国GLaD构造一样,都是由学生相对独立发现的前所未知的规律,相关范例已被美国数学协会作为论文素材引用发表,后来的一系列发现和推广都是师生探究的成果。

我们的”蝴蝶”飞入MAA的”花园”,通过google搜索自相关资料,在美国数学协会/MAA.ORG引用了我们研究成果的文章!我们的蝴蝶也被台湾的同行收藏,也正是通过对于蝴蝶定理的研究推广让自己更确信“知识的本身包括知识的传播。”

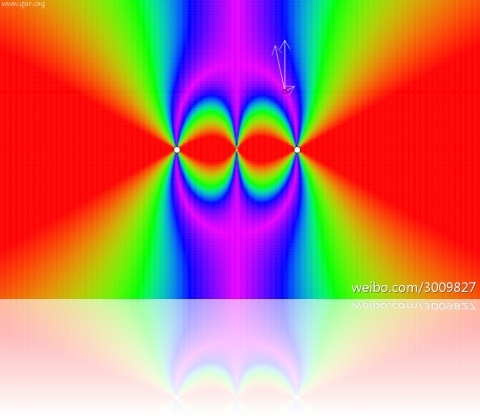

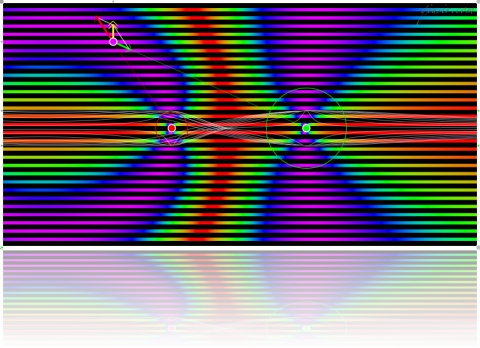

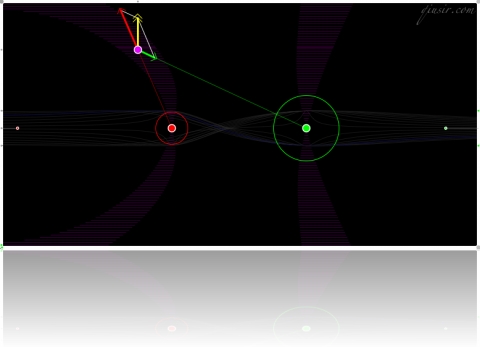

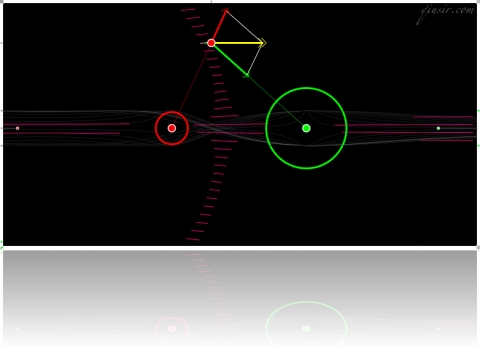

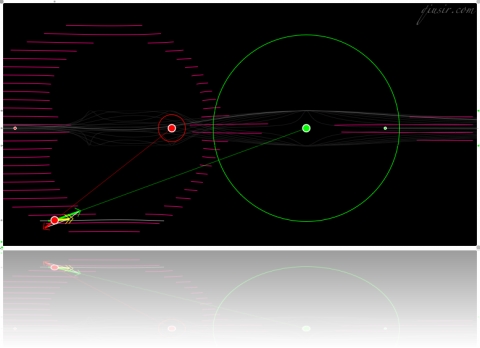

二、梯子模型的探讨

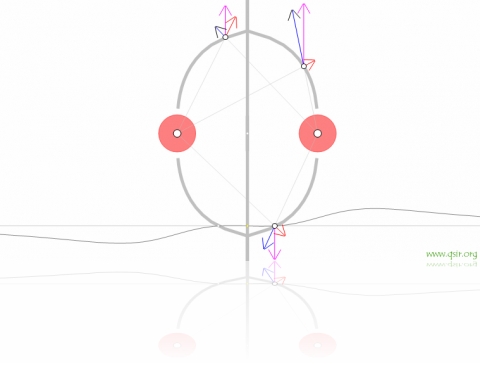

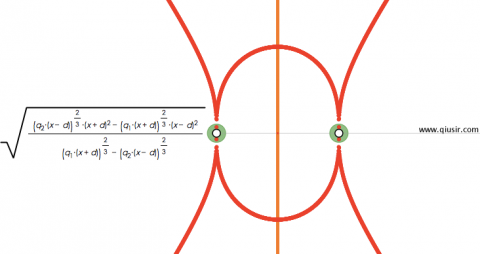

梯子模型(定长杆滑动)的构造有很多种方法,像这样能够在四个象限内平滑运动,而且对于不是常规墙面(墙面不互相垂直)同样适用。这种完美的动态几何构造方法的发现运用和如此广泛探究当属首次。更多的发现和详细的工作则是一个集体的成果,他们中有老师、有学生;有沈阳的、上海的、浙江的...他们都是通过求师得网站发表观点、交流创意和共同提高。

我们关注知识本身的探索和发现,那是满足好奇的一种快乐;我们同样注重探究过程中带给我们的体验,超越数学知识的体验!我并不一定要懂得所有的原因,至少我懂得欣赏和发现!

好奇是人的天性,而技术为满足人好奇的探究提供了便利。一直认为对GSP“点石成金的金手指” 的评价是对教育软件的最高期望。屏蔽了技术的动态开放环境下的探究是已有认知图景基础上的再发现、修正和优化的二次建构。作为教师,我们仍坚持把学科知识放到第一位,投身于知识本身的探索,不断深入和归纳,逐渐形成了ICT环境下数理综合探究课程的框架 ,并作为一门选修课程不断实践、丰富和完善着。

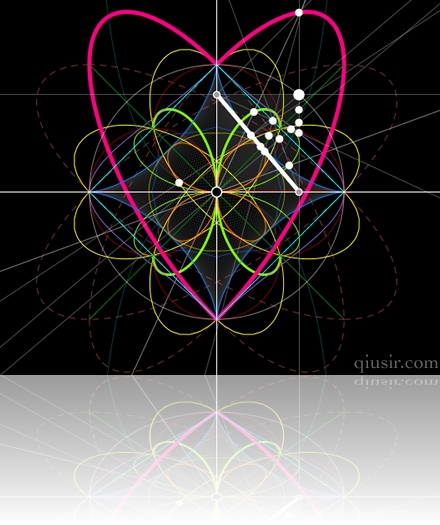

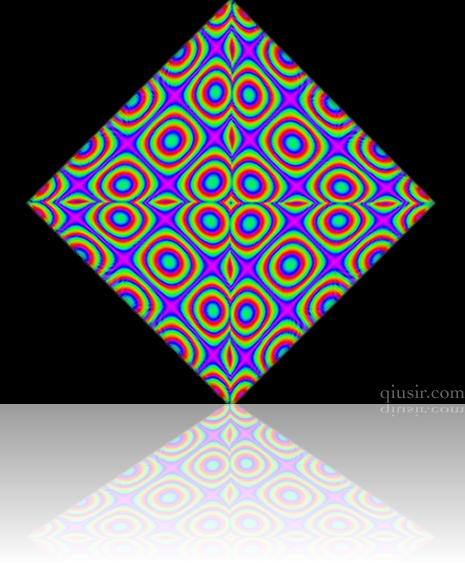

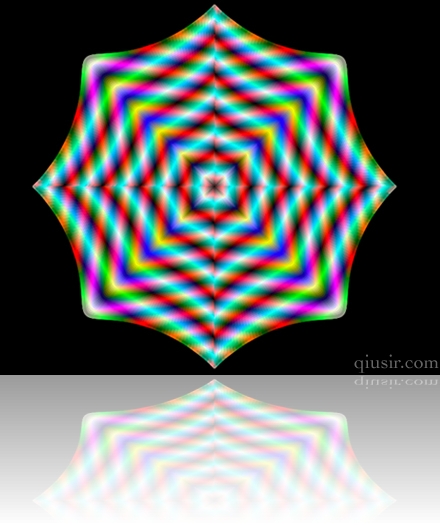

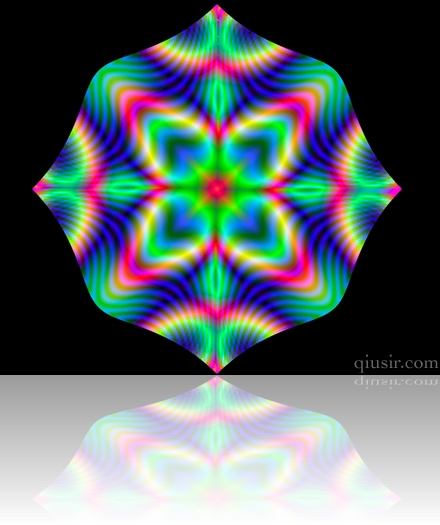

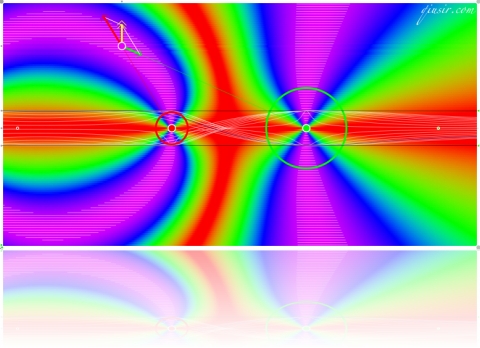

三、平面的扫描

通过颜色对平面问题的扫描是到立体的有益的过度。正如自然的美景对于所有的人都是开放的,数学王国的奇妙也绝对不是几个”数学家”们的特权!也正如自然的美景仅仅对于善于用眼睛观察它的人而美丽,数学的美妙则需要勇于创新的敢于发现的头脑的帮助。自然的美景是用眼睛看的,数学的美妙更需要大脑的协助来体验的!

上帝是数学家?上帝是艺术家?数学家是艺术家?艺术家是数学家?哦,上帝是人?人是上帝噻!通过轨迹构造和平面扫描,墙角定长杆滑动里蕴藏的奥秘让人神游忘返。

四、中点多边形

GSP构造的小文件显然不能满足学生的贪婪,选修课上ChengYu等竟用Ctrl+M和Ctrl+L快捷方式组合的方式重复构造”多边形中点多边形”来制造”大文件”。好在也练习了快捷方式的使用,虽有恶作剧嫌疑也未加阻挠。下课前学生汇报”重复多次后的任意多边形中点多边形趋于椭圆的形状”,怎么可能?回到办公室动手试验,又和姜平用椭圆轨迹验证,结论果然奇妙,看来无心插柳也成荫!经刘杳的提醒,尽管获知数学上已经有类似的结论,但相信如此”再发现”的过程在教育上的意义是一样的。国庆假期给学生留了研究性作业,而自己竟也抵不住好奇心的驱使先行探究了:)

“任意多边形的顶点分别以确定内分比例缩放连接所得多边形的迭代”定有更精确和简单的几何关系,至少从表象上已经可以看到它们的趋同性了。[边数的奇偶性对应结论有些不同]

多边形的任意性对应初始条件的大差异,而经过多次迭代后的结果却是趋同的,如同人的先天差异可以通过后天努力弥补一样。教育过程中的重复过程不仅不可缺少,其导致不同初始条件的趋同也是必然了。而内分比例的不同如同三百六十行行行出状元,不过这里有为成功付出代价不同的区别。

“上帝”表面上有所偏心地给了不同人不同的外在,却悄悄地赋予每个人相同的努力结果。而生活中的确经常可以看到不同的人有类似成功的现象。看来人的差距并不在于初始的差异,外表的差异大多是暂时的。而最后结果的不同更多取决于中间过程的”迭代”次数,这也是”初衷不改”的耐力了。

没有修成正果或许不是因为起点低,也不是因为方法不对,问题是你不够长寿。要是能活上一千年的话,即便一直沉睡的你也修成了高僧吧。

零、和懂得为什么相比懂得欣赏先

我们关注知识本身的探索和发现,那是好奇心得到满足的一种快乐;我们同样注重探究过程中带给我们的体验,超越数学知识的体验和思索!这里我们以一种生活化的视角看待数学上的问题,没有证明的数学同样精彩…并不一定要懂得所有的原因,至少要懂得欣赏和发现!作为教育工作者当然同样期待我们的这种体验能够在教学上得到迁移…

最后介绍了一下了PWW(Proof without words)