三原色调和出缤纷的育才园里,充满了活力,也闪动着创意。(许洞推超大雪球照片,也借用了范海英老师朋友圈学生带翅膀小雪人的照片)育才园有很多种植物,我拍的喵星人学生告诉我是白杜(丝棉木),它敞开心扉转身化蝶而去,由此这里也流下一段蝴蝶定理探究和推广的故事......

自言自语的我借助互联的网络一直假装和世界对话,能和大家(来自省内、市内的校长、专家和教师共200余人到会)面对面交流,也算是虚拟照进了现实。

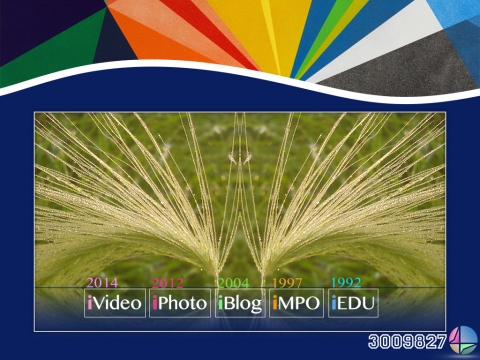

2002年在苹果公司北京总部参加培训,有感于信息技术的演示当场写下...[

?]让世界看看我的模样!前面的视频也算是对自己的一个交代,虽然极少走出国门,但我的一些范例曾被国内外同行交流。

“关二代邱发文者丘发才”。关是关心的关,也是山海关的关。丘是孔丘的丘、发萌发的发、才是人才的人(没错,人才的人,每个人都是才嘛)。

刚才的数字讲述[

?](感谢云卷的傅易佳字幕添加)是我主导下有关蝴蝶定理的探究和拓展的故事。涉及到的学生有特长班、超常班,有初中生、高中生,涉及到的老师有数学、有物理,有国内的、也有国外的......这离不开东北育才特有的模式,就如我们高琛校长提出“

搭建多元开放平台,培养拔尖创新人才”的办学理念一样。我们的学生网上提到母校都是“我大育才”!

2004年前后开始接触到Merrill的首要教学原理,先是尝试着用到选修课,后来部分引入到常规课堂,再后来有了“古今中外”的迁移。在以解决生活中的实际问题为中心的前提下:

通过挑战“激”活“旧”知识是“古”、通过原型“启”发“新”知识是“今”、通过探究“用”脑“中”知识是“中”、通过共享“整”合“外”部知识是“外”。

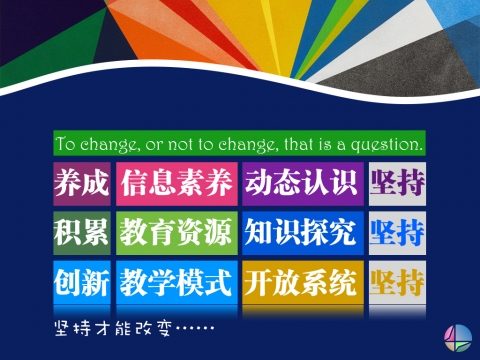

创造不仅是教育的目的,也是教育的过程。技术对于动态演示、探究体验和整合推广提供更直接的帮助。新技术环境下,认知的方式和认知能力都发生变化。我们不仅拓展知识,而且创造新的教学内容。创造不仅仅是一种教育的目标而同样是一种教育的形式。

人是最好的多媒体,人有最好的回应和创想。我们用技术不是用来取代人,而是发挥人。新技术的应用最不能被忽视的是自己。

为了让我的阅历多点沧桑感,把92年北师大勤工俭学作为我教师生涯的开始,97年涉足动态数理、04年开设独立博客,除了时间较早,主要是一直坚持。也特别感谢教研室的王勇主任,在他推荐下我10年开了微博。原本看重文字的我近两年的关注点多了随手拍和微视频。

Small Te@cher Big Data

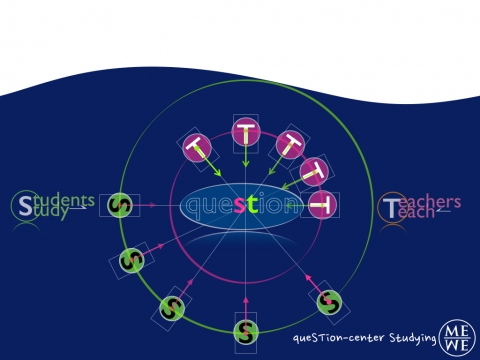

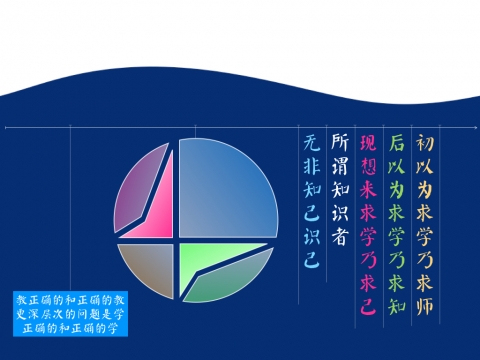

作为教师必须要处理好两个关系,一个是教与学的关系。TEACH&LEARN互为镜像;如物理上的作用是相互的;也如拓扑学中的莫比乌斯带,两面是一面,教学是一体。

作为教师要处理的另一个关系是师生的关系。物理上的运动描述是依赖于参照物的,以学生为中心就是以学生为参照物,类比物理上的双星模型,以问题为参照物师生都动,其实这描述的是同一个运动。

传播不仅让知识更有意义,也是知识的一部分。如果之前没有把蝴蝶定理的研究和美国教授分享就不会有以后的更多更深入的研究。平时的教学中对学生最小的创意都给予放大的尊重,帮学生寻找“那一次机会”。毕业了不是从学校带走什么,而是留下什么,留下美好的回忆校园里凝固,留下创意的火花教室里相传。

有风没风蜻蜓的姿态应该不同。空气动力学中有一种“颤振”现象,快速飞行时就会使机羽折断。蜻蜓翅端前缘有一块色深加厚的部分,叫翅痣。人们仿照翅痣,在飞机机羽上设计了加厚部分。

拔萝卜的,拿着萝卜指路。文字可以很有画面感,技术让我们可以直接有画面。不要打哪,苍蝇搓他的手,搓他的脚呢!小林一茶的大善童心。

很多人好奇日程上我交流的题目“ME to WE”,甚至有老师问及是不是要填写引号等,或如《世界是平的》的书名,大家都知道世界是圆的。这里的字母有图的寓意,比如我想用这样的几个图来表达今天的主题。

《道德经》上有“道生一,一生二,二生三,三生万物”一说;物理书上“红绿蓝是三原色”一说;英语有“yes”yes一说。后面两个图标是1生2和2生3的过度,象征一对一的哺育和二对一的辅导。也像是花写的ME,我试着归纳成MEtoWE,我和我们的英文单词是镜像。

技术帮助我们从自我认知到有归宿感群体的找寻,而这本身是教育的过程和也是教育意义。如果大家非要问我汉语怎么说,我。我们

ME to WE作为交流的题目另外一个含义是W到M是翻转,物理上是镜像,但是E是education,教育不会因为翻转发生变化。翻转课堂,不是媒体和形式上的翻转,是个体到群体的翻转,翻转的教育也还是教育。

关于我们,最初是国内的一些网络发烧友,后来和同在少年班的姜平合作,后来学部成立工作室,当然我们还有台湾的顾问[

?]...信息社会个体的特性和群体的共性更容易来平衡吧。

苹果曾提出“人只有一次机会”的理念,弗里德曼在《世界是平的》写道“子女受教育的方式也许比受教育内容的多少更重要... ”《上海中长期教育改革和发展规划纲要》中也有“促进学习方式的转变,满足学生多元化和个性化的学习需求…”记得还有这样的标题:教育已死?万岁学习!

在这个改变不绝于耳的年代里,我倒觉得我们更应该珍视一些不应该变的,恪守一些不变的

十多年来我维护着一个网站,主要用着一个小软件......

增强,不是一般意义的改变。坚持才能改变……

作为一个主修物理的中学教师,长久记录教育的思索,写了《求师得拾年》的书;带领学生发现数学定理,开设动态数理课;慢慢喜欢了随手拍,融合了几何构图的方式记录和发现生活......如此的跨界是技术让我眼前学科的界限模糊,让我的认知世界平坦。

PS.准备会议的过程中,学部领导和老师通力合作,范范付出很多......开会的那天高校长推掉了会全程参与......laura演讲很成功,还对求师得数位学习组进行了很好的推介......

最近各种事情很难有时间写文字的稿件,我也习惯根据会场的情况和主题发挥,当然很多关键的点都是平日里深思熟虑的,每次有开会的老师联系要材料都让我很为难,每次也都草草整理一下,大体记录一下,有毛不算秃哈~(下面的照片我们孙校拍摄的~)

我校成功举办省部分重点中学 “翻转课堂暨教与学方式改进研讨会”[

?]

高中部翻转课堂的启发[

?]