《教师的挑战》---宁静的课堂革命 佐藤学著 陈静静译

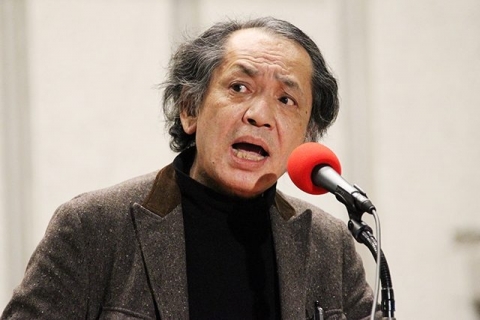

网上选了这幅照片,与政治诉求无关,觉得当前的教育很需要先生的实践和呐喊...

这是这几天在家休养(咽炎在这个季节...能安心读书,不知道算不算因祸得福)期间读的第二本书,也是读佐藤学先生的第二本书。佐藤学先生的工作应该能让很多教育工作者感到汗颜吧。即便是小老师一枚的我一样是羞愧的,当然我相信自己可以改观。

佐藤学教授自大学入职以来近30年里,参访学校包括幼儿园、小学、初中、高中、养护学校在内的近2000所,并进行了10000次以上的课例研究(相比10000 hours rule,对教师来说,10000节课的指标更具体),参访和调查了约20个国家、学习型了世界各国的学校改革和课堂改革的先进事例。

本书旨在报告我所观察、记录的教师们以学习为中心的教学实践的挑战(我多年前曾以双星模型来解释以学习内容/问题为中心),再次提示了创造“学习共同体”教学的要点。现在,全世界的课堂都在进行着“宁静革命”。

全世界的课堂都在由“教授的场所”转变为“学习的场所”;从以“目标---达成---评价”为单位的程序型课程转变为以“主题---探究---表现”为单位的项目型课程;从班级授课的模式转向合作学习的模式;学校不仅仅是儿童们合作学习、共同成长的所在,而且还是教师们作为教学实践专家的共同学习和成长的所在。

这种宁静的革命,在学习方式上表现为从各自呆坐的学习走向活动性的学习,从习得、记忆、巩固的学习转向探究、反思、表达的学习;在教学的方式上表现为从传递、讲解、评价的教学转向触发、交流、分享的教学。

在21世纪的学校里,不仅追求学习的量,而且追求学习的质,要求终身学习的主体形成。(我的学生在教师节用数理模型做礼物,写感言,在火车上会用软件构造漂亮的函数图像。)

从每一个个体自由自在的交往就可以看出这个课堂正在形成培养个性与共性的土壤。在这样的课堂里,每一个人的尊严都得到维护。

学习是由三种对话实践---同客观世界的对话、同伙伴的对话、同自己的对话构成。所谓学习的三位一体。它是作为一种活动activity、合作collaboration、反思reflection所构成的活动性、合作性和反思性实践而实现的。

倾听是教学中教师活动的核心。

即便对于那些在课堂上喧闹干扰学习的儿童,其他儿童也能宽容大度,而教师往往是难后易克制、动怒居多。只要这个儿童显示了学习的意愿,儿童们就能报以若无其事的温存,帮助其学习。很作学习关系式以若无其事的温存结成的关系,而不是横生枝节而形成的合作教授关系。

在我看来,一年中从未向同僚公开自己的课堂、坦然接受评论的教师没有资格成为公立学校的教师,无论他的教学实践如何出色。这是因为,这种教师即便教学再精彩,也不过是把课堂私有化、把儿童私有化、把教学私有化,把教师工作私有化而已。

在我参访的学校里,令几乎所有教师着迷的教学是在娴雅的关系中相互倾听彼此心声,每一个人的细腻思考得到细致的交流的教学。能够紧扣当今教师心弦的教学绝不同于以往那种收到喝彩、热热闹闹的、华而不实的教学,而是借助纤细的交响展开的、静悄悄的、返璞归真的教学。

几乎每个儿童都能说出沉稳而精当的话语,而且能够进行基于深刻思考的课堂交流。

“不懂”的儿童激活了学习的原动力。为了构筑合作学习的关系,就得培育相互倾听的关系。

在教师创造教学的力量中,专业知识与教学经验不过是占了三成而已,剩下的七成就取决于教师能够在何等程度上尊重每一个儿童的思考与感情;能够在何等程度上引发每一个儿童的潜在可能性。

教学创造的七成与教师尊重每一个儿童的尊严息息相关。

我的心如同冰冻的旱田之土。僵硬的冻土下面有松软的泥土。绝望之下有希望。

儿童的学习不但是通过与教师的交流,更多是通过儿童之间相互交流而展开。

我们常常是为了儿童的将来来规定学习,或者说为了儿童的发展来规定学习。但是如果不能实现当下的学习、不能感受当下生活的快乐,那么将来的学习也不会幸福。

教师的责任不是进行“好的教学”,而是要实现所有儿童的学习权利,尽可能提高儿童学习的质量。

只有认为每个学生的思考或挫折都是了不起的,并且认真倾听每个儿童的低语或沉默,才能获得教学的立足点。

在访问中,所有教室共同的安静与柔和让我印象深刻,之所以能够如此宁静是因为每个人的学习都收到尊重和信赖,想从别人轻声的发展中学习,从而形成相互倾听的关系。教室里充满了“质的时间”。

儿童的观察是教育的原点。

以学习为中心的教学创造以两个课题为中心来展开:一个是从勉强到学习的转型;另一个课题是教室中倾听关系的形成。

日本的学校教育长期以来受到“勉强”文化的支配,勉强一词本没有学习的意思。用勉强来形容学校的学习,一定是因为学校教育多数存在强迫,最初是为了讽刺学校的学习而使用的,不知从何时起,由“无理”变成了“道理”,而“勉强”也就顺理成章地变成了“学习”。(to do to be)

勉强意味着不断地结束,学习总是在准备开始。勉强是通过制度化的时间来组织的,而学习是身体性的时间来组织的。勉强是以程序性program的时间来组织的,而学习是以项目化project的时间来进行的。

在对话教育中,倾听比言说重要得多。无论提出的意见多么活跃,如果不以倾听为中心,就不可能改变每个人的认识,就不能让交流更加丰富。与其说学习是一种能动性行为,不如说是扎根于被动型的行为,具有“被动的能动性”的性格。

谈到学校改革,总能听到高谈阔论,但却都是骗人的。媒体、政界、教育评论家们对于学校改革的议论、政策是否处于对教育真正的关心?正相反,对“大规模改革”的高谈阔论、过剩的言论背后却是对教育实施的漠不关心以及教育的虚无主义和犬儒主义的蔓延。这些大谈学校改革和制定政策的人们是否去过一次学校、是否曾经仔细观察过课堂并从教师的工作和儿童的活动中学习过。

“学习共同体”learning community的学校设计,源自John Deway在1896年创立的芝加哥大学附属实验学校。1910年以后通过新教育运动在世界各国普及。

在日本的教育研究与学校改革中,学习共同体的概念是最早出现在1992年《作为对话性实践的学习:学习共同体的寻求》

(以教之名,行互学之实)

据说在古希腊语中有一个被动态与能动态融为一体的“中道”的动词态,学习正式这种“中道”的活动。

Deborah Meier在1996Ian著作中写道:教的活动的大半存在于倾听之中。

John Deway 1927《公众和公众的问题》听觉与生动活跃的思考与行动的联结,比之视觉与生动活血的思考与行动的联结要紧密而多彩。观看的时候是旁观者,而倾听的时候却是参与者。

这段文字中的倾听的被动性所带来的参与关系被充分地表达出来了。正如杜威所指出的:一个人通过“观看”,能够沉浸于“思辨”之中;但通过“倾听”,却一定会作为当事者“参与”其中。

新自由主义的意识形态与政策,通过大众媒体,利用“学力低下”与“欺辱问题”,借助“被炒作的危机”manufactured crisis,酿成大众集团歇斯底里地、反复批判学校与攻击教师,教师成了替罪羊。而且,基于新自由主义的市场原理,导致了教育公共性的解体,把教师的工作引向“非专业化”。

在新自由主义的意识形态与政策中最深刻的问题之一是把教师的工作从“责任”转型为“服务”。其结果是教师的工作成为无休止献身的工作,从而加剧了徒劳感。另一面方面,又焦距了家长对教师服务的不满。

教育不是“服务”,而是成人对儿童的责任。

学校改革至少是需要十年为单位精雕细琢地实施的“永远的革命”。

David Tyack把美国小学称之为“教育的后宫”pedagogical harem男性教师担任校长职务,每个教室成为密室般的封闭空间,每个女教师只同校长联络而她们之间的关系好不融洽。

A.Hargreaves把中等学校的内部结构用“巴尔干半岛诸国化”Balkanisation,初高中学校内部是以学科为单位来组织的,各自学科单位的教师形成各自的对立王国,按照各自独立的规则经营王国。

学科的壁垒、校务分工的壁垒、课外活动小组的壁垒,构成了从内部阻碍学校改革的权力构造。

学习共同体的教师被重新界定为既是教的专家也是学的专家。学习共同体中教师的专业能力被再定义为对自身的教学实践和同僚的教学实践进行相互反思、与同僚相互学习的“反思性实践家”Reflection practitioner所具备的专业能力。