光的干涉-薄膜的奥秘

JQX/进取芯 小教研第五期(2025.4.23)

本期小教研以公开课的形式展现,授课内容是人教版高中物理选择性必修第一册第四章第三节《光的干涉》第二课时。授课对象为浑南高中k2304班学生,学生日常课堂氛围比较活跃,也基本掌握了干涉相关知识。

一、复习双缝干涉:(用于薄膜干涉知识的类比)

1)两束光发生干涉的条件?

2)双缝干涉,如何获得相干光?

3)双缝干涉的条纹有什么特点?

4)亮暗条纹与光程差的关系?

二、新课引入

1)小时候,我们一起追过的泡泡(阳光下的泡沫,是彩色的)

2)下雨天,地面上倒映的彩色油膜

3)食堂里,酱牛肉上出现的彩色条纹(不是重金属超标)…

这样的条纹,都是由于膜的存在出现了光的色散现象。今天我们就来一同探究由于薄膜产生的光学现象。

三、分组实验探究

1)实验内容:观察彩色的肥皂膜。

2)实验仪器:塑料绑带、肥皂液。

3)思考问题:从哪个方向观察, 能观察到彩色?

设计分组实验的目的是让学生通过动手实验理解是反射光形成的干涉而不是透射光,帮助形成相干光是上下表面反射光的认知。

四、理论研究

一)视频分析:单色光的肥皂膜干涉

学生的实验能看出颜色,但并不能清楚地看到条纹,为了能和双缝干涉建立联系(一是让学生相信这是干涉,二是要类比双缝干涉得到相干光源的由来),选择了单色光的实验。并提出了如下两个问题:

1)是哪两束光组成了相干光源?(黑板板书,学生回答,一束光分成两束光,类比单缝作用)

2)为什么出现了条纹?(让学生认识到波程差不同,但先不分析是否等间距。)

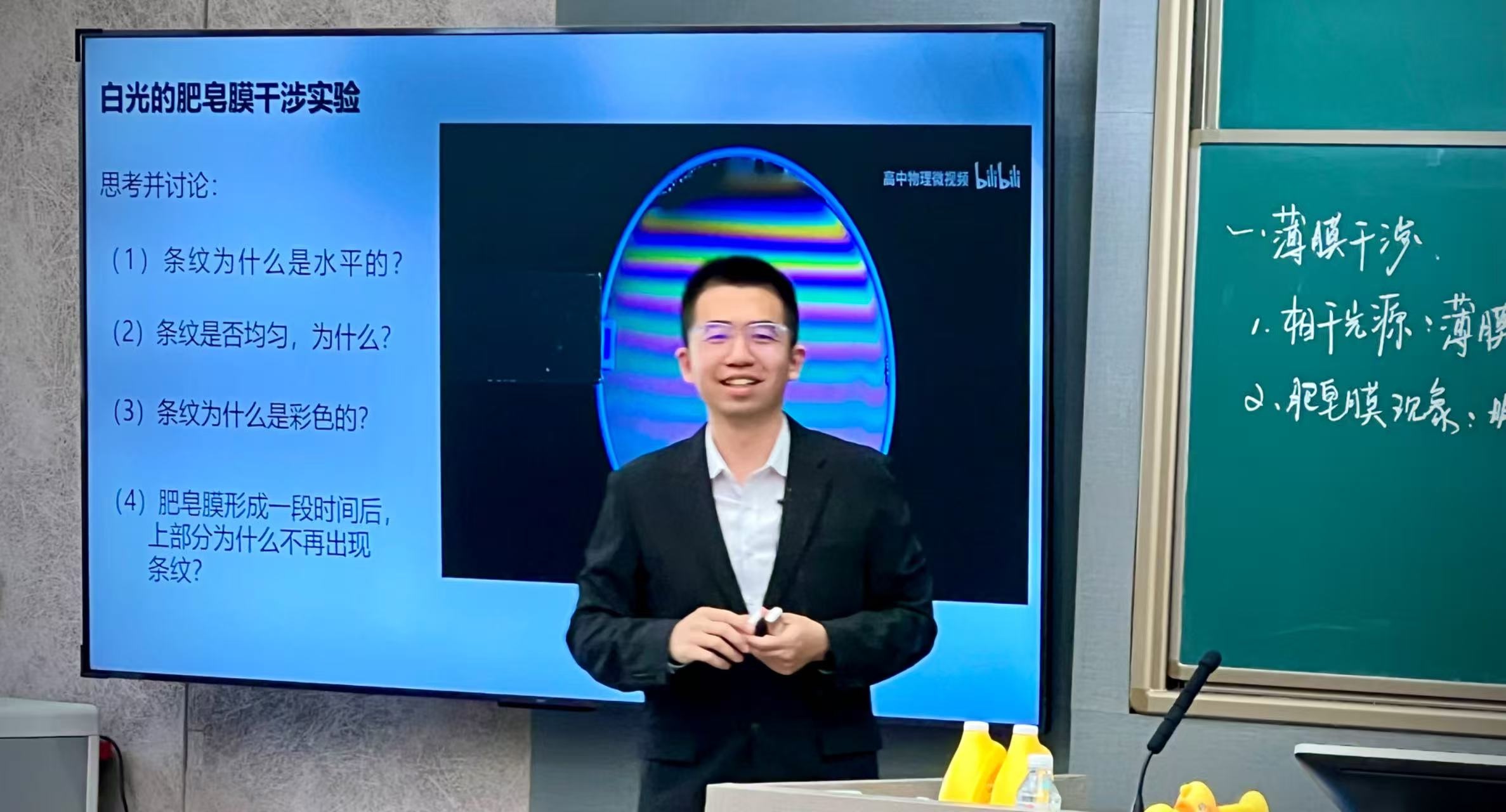

二)视频分析:白光的肥皂膜干涉

这个视频是2014年哈佛大学拍摄的慢镜头肥皂膜干涉视频,视频效果明显,为课堂增色不少,梁老师拍出了下面的照片,在朋友圈广受好评,上届毕业生吐槽:像金嗓子喉宝。

思考并回答如下问题:

1)条纹为什么是水平的?

让学生理解重力作用,产生厚度变化,帮助理解后面劈尖干涉的应用。

2)条纹是否均匀,为什么?

引出等厚线的概念,这个概念解决薄膜干涉的应用。并追问:如果让你画出肥皂膜的截面图,应该是什么样的?这个问题一是让学生理解等厚线疏密和等势线疏密一样都能表示变化率,二是让学生敢于质疑教材。(这里叫上来的学生画错了,好在引导一下又给画对了,很真实)

3)条纹为什么是彩色的?

关联双缝干涉的色散现象。

4)肥皂膜形成一段时间后,上部分为什么不再出现条纹?

薄膜太薄了,学生这里反应不错。

五、迁移应用

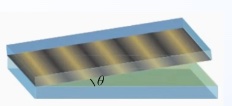

一)空气劈尖干涉测平

这个应用是本节课需要突破的难点,前面讲授的内容都是为这个例题做好铺垫。学生比较给力,这里的回答有的超出了原有期望,有所惊喜。

思考如下问题:

1)谁是薄膜?(这里学生如果答错,有一个梗:画一下标题中的空气二字,嘲讽一下学生hhh,现场学生答对了)

2)是哪两束光组成了相干光源?

3)条纹均匀吗?

4)增加垫片厚度(角度增大),干涉条纹如何变化?

利用等厚线的概念,进行条纹平移。这个方法避免了角度的复杂计算和口述变化率的抽象。这个画法在课后获得了同学科教师的好评,灵感来自qiusir宝贵的建议。

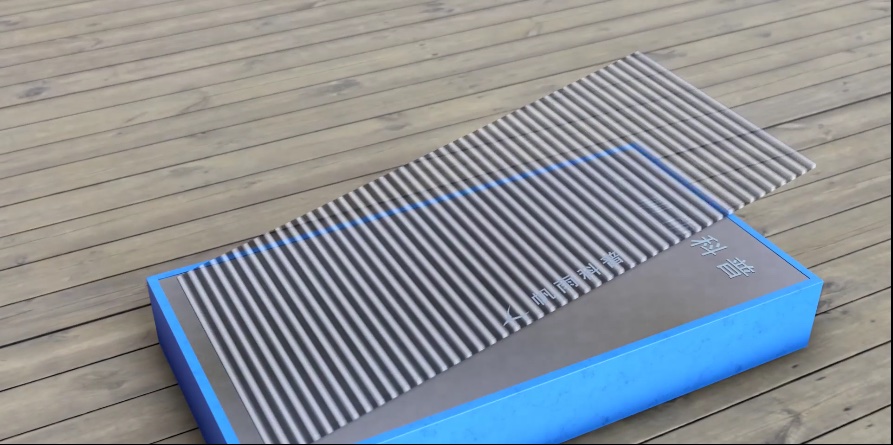

5)如果下方玻璃不平,会形成什么样的条纹?(动态视频,引出例题)

例题:如图甲所示,将一块标准玻璃板a放置在另一厚玻璃b上,在一端夹入两张纸片,当单色光从上方入射后,从上往下可以看到干涉条纹。若观察到的条纹如图丙所示,则厚玻璃板上表面有___ 的位置。(选填:“上凸”或“下凹”)

提示:下凹,利用等厚线的概念,看黑色条纹左移,认为厚度左移。

二)光学镀膜

1)介绍眼镜、镜头镀膜。

增加清晰度,需要黄绿色光550nm增透,而两侧色光不增透导致显现蓝膜。

防蓝光的功能,需要对蓝光进行增反。

2)分析增透膜和增反膜的厚度。

增加了最薄镀膜的计算。

相关备课素材:蔡司公司在20世纪30年代提出了增透膜的概念,在镜片表面镀一层氟化镁(mgf2),厚度是550nm的四分之一,这样一来可见光中间波段刚好可以被全部透射,可见光边缘波段的光线没办法全部透射还有残存反射,在蓝色波段反射比较强烈,所以我们看到的这种镀膜呈现蓝色反光,俗称蓝膜。蓝膜的平均反射率大约是1.5%,这种镀膜是第一代增透膜,是单层膜。

三)诺比利环(化学)

四)闪蝶的结构光(生物)

六、尾声:开心一刻。(泡泡机)

同学们,还记得小时候追着泡泡奔跑的模样吗?那时我们惊叹于泡泡的彩色,建立了感性认识,而今天,我们用理性的思维拆解了这份浪漫。让儿时的感性与此刻的理性发生跨越时空的干涉,带着这份对科学与自然的双重热爱,去探索更多未知的奇妙!(泡泡发射)。

(完)

后记

公开课所讲述的内容,是经历大量内容的准备,选取了其中一部分满足课标要求且符合学生现有认知,能够理解的内容。除此之外,薄膜干涉还有哪些值得我们探讨的部分?

1)为什么是“薄”膜干涉,“厚”膜为什么不能干涉?

我们需要先认识波列。光波并不是无限长的连续波动,而是由许多有限长度的小段波动(波列)组成的。普通光源(如白炽灯):每个原子发光时间极短,产生的波列长度很短。而激光发光时间更长,波列较长,因此相位更稳定,干涉能力更强。普通光源的波列长为几微米,钠光灯的为几毫米,激光的为厘米到千米。

为什么不同波列不干涉?不同波列来自不同原子,每个原子发光的初始相位完全随机(就像一群人各自随意唱歌,没有统一调子),不满足相干条件。

若薄膜足够薄:两束光的光程差远小于波列长度 → 两束光属于同一波列 → 它们的相位差始终保持固定 → 能形成稳定的干涉条纹。

若薄膜太厚:光程差远大于波列长度 → 两束光来自不同的波列 → 不同波列的相位随机变化 → 相位差随时间剧烈波动 → 干涉条纹在时间平均后消失。

2)增透膜,反射相消,那能量也应该在反射面耗散,为什么透射会增强?

这个问题是胡老师的学生问到的,用高中阶段波的理论,确实很难解释。但是从物质波是概率波这一角度分析,可以解释:光可以看作由光子组成,每个光子的行为由概率波(波函数)描述。当光子遇到薄膜时,它的概率波会“分裂”成两条路径:路径1:直接从薄膜上表面反射,路径2:进入薄膜,在下表面反射后返回。光子的概率波必须满足总概率为1。如果反射概率被“压制”到接近0,透射概率必然接近100%,反之亦然。所以可以用波动说解释干涉现象,但不能解释能量的损耗问题,更好的说法是,使用波动可以计算波反射或透射的概率。

相关资料:https://mp.weixin.qq.com/s/diplc25of-IWo00Mn-Ez8g

3)牛顿环为什么中间是暗环?

半波损失。这个概念在高中阶段不考察。半波损失是指光从光疏介质(折射率较小)垂直入射到光密介质(折射率较大)界面并发生反射时,反射光会产生半个波长(相位突变 π)的额外光程差,而透射光不会产生这种现象。

牛顿环实验中,将一个曲率半径较大的平凸透镜的凸面放置在平面玻璃上,两者之间形成厚度由中心向外逐渐增加的空气薄膜,当单色光垂直入射时,空气膜上下表面的反射光会发生干涉。在牛顿环中心,空气膜厚度近似为零,此时上表面(空气→玻璃)的反射光因从光疏到光密介质反射而存在半波损失,下表面(玻璃→空气)的反射光因从光密到光疏介质反射而无半波损失,两束反射光的相位差为 π(相当于半个波长的光程差),导致干涉相消,因此牛顿环的中心呈现暗环。

相关资料:https://zhuanlan.zhihu.com/p/435872613 这个资料中通过机械波讲授了半波损失,很好理解。

感谢和思考

在本次公开课的筹备与开展过程中,每一位老师都给予我最坚实的支持与最珍贵的帮助,在此向大家致以最诚挚的谢意!

备课阶段,谷老师、梁老师、胡老师提出了对本节课非常有意义的建议,包括课堂设计的顺序、难度的把握、重点的突破、学生可能提出的问题等,一语中的,把我拽出了要理论计算的牛角尖,明确了应用为主的课程基调。

试讲阶段,Qiusir和肖老师提出了非常宝贵的意见,包括内容的删(光的本性等)改(ppt提前剧透等)、很多细节的把握和亮点的凸显等,使得这节课核心突出,又易于学生理解。

课后,组长刘老师耐心地指导讨论半波损失如何处理的问题,专业的精神值得学习。

一位数学竞赛教师则是从育才学生接受能力强,应该为学生进行更多的理论计算和推导的角度进行了建议。

一位专业的地理教师分享我的教学设计后,他亲切地指出了不同学科教师听评课的几个视角,包括教师的基本素质、学生的理解表现等。重点和我分享了就综合学科拓展的看法,建议要探究跨学科的内容让学生真正理解自然科学的本质。并探讨了下面两个问题:

地理学科问题:为什么天是蓝色的?

物理学科解释:天空之所以是蓝色的,和太阳光穿过大气层时发生的 “散射” 现象有关。这个概念体现了光的粒子性。蓝紫光粒子性相对强,容易散射,红光粒子性相对弱,容易透射,透过去了就看不到呈现的颜色了。

地理学科问题:为什么会有风,又如何形成横向(平行地面)吹的风?

物理学科解释:假设原有气体同一平面密度均匀,局部地面温度高,气体向上膨胀,气体密度增加,单位时间单位面积碰撞的分子数增加(压强增大),反之气体温度低的部分压强小,形成横向的风。

这位地理教师从高中生物理知识的视角下,对地理问题解释的很透彻,物理学科的用词也很专业。物化生地本是自然科学一家,拆分后教师对其他学科的生疏,确实产生了很多现象不能综合考虑一带而过,导致知识割裂的教学。比如曾经讲授天体运动时,学生询问近日点远日点导致夏天和冬天,没有给学生很好地解释,只是举了反例:南北半球一个是夏天一个是冬天,应该和远日点近日点没有关系。查阅资料后也未深究,只是敷衍让问地理老师。备课过程中相关内容的探究还有待继续探索和提高。

张老师、梁老师、王老师、Qiusir和肖老师的美照和视频,留下了很多精彩的瞬间和美好的回忆!

衷心感谢各位老师在公开课各个阶段的全方位无死角的支持和帮助,从备课构思、试讲打磨到课后研讨,每一位老师都毫无保留地分享经验、提出建议,让我对课程设计、学科融合等方面有了更深的思考与认识。在交流探讨中,不仅收获了教学思路的启发,也感受到跨学科知识融合的魅力与价值。未来我也将带着这份宝贵的指导,在教学之路上继续探索前行 。

【下期预告】约化质量与二体问题的物理图景

下次教研将围绕约化质量在力学问题中的应用展开,主要内容包括:

1.柯尼希定理视角下二体问题的能量分解与约化质量的关联;

2.弹簧与两个小球系统中的振动周期分析;

3.天体运动中的约化质量与轨道周期推导;

通过典型案例的讲解,我们将从质心运动与相对运动的分解出发,理解约化质量在简化二体系统中的核心作用,构建更清晰的力学图景。

敬请期待!

·[?]涡流、电磁阻尼、电磁驱动

On this day..

- 教学勇气 - 2024

- 一叶障目者寡近大远小者众 - 2017

- 成熟的个性才更有竞争力 - 2016

- 大好春光 - 2013

- Grapher - 2008

- 多少校长用电邮? - 2005

- 再看师生关系 - 2004