网上看到的物理笑话,以前只知道帕斯卡量纲的段子...

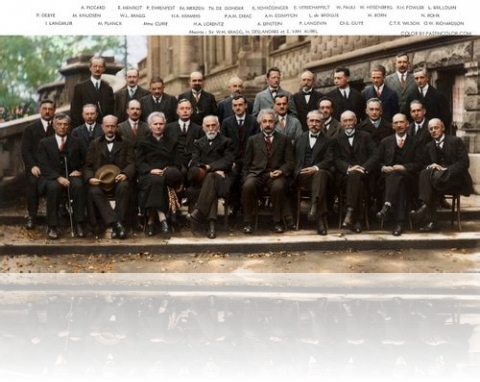

一群伟大的科学家死后在天堂里玩藏猫猫,轮到爱因斯坦抓人,他数到100睁开眼睛,看到所有人都藏起来了,只见伏特趴在不远处。

爱因斯坦走过去说:“伏特,我抓住你了。”

伏特说:“不,你没有抓到我。”

爱因斯坦:“你不是伏特你是谁?”

伏特:“你看我身下是什么?”

爱因斯坦低头看到在伏特身下,居然是安培!

伏特:“我身下是安培,我俩就是伏特/安培,所以你抓住的不是我,你抓住的是...”

欧姆!

爱因斯坦反应迅速,于是改口喊,“欧姆,我抓住你了!”

说时迟那时快,伏特和安培一个鱼跃站了起来,但是仍然紧紧抱在一起,

爱因斯坦大惑~

他俩不紧不慢地说,现在,我们不再是欧姆,而是伏特×安培,变成瓦特了~

爱因斯坦觉得有道理,于是喊,那我终于抓到你了,瓦特!

这时候,安培慢慢悠悠地说:“你看我俩这样抱着已经有好几秒了,所以,我们不再是瓦特,而是瓦特×秒, 我们现在是焦耳啦~”

爱因斯坦被说的哑口无言,于是默默地转过身,这时,他看到牛顿站在不远处,爱因斯坦于是跑过去说:“牛顿,我抓住你了。”

牛顿:“不,你没有抓到牛顿。”

爱因斯坦:“你不是牛顿你是谁?”

牛顿:“你看我脚下是什么?”

爱因斯坦低头看到牛顿站在一块长宽都是一米的正方形的地砖上,不解。

牛顿:“我脚下这是一平方米的方块,我站在上面就是牛顿/平方米,所以你抓住的不是牛顿,你抓住的是帕斯卡!”

爱因斯坦倍受挫折,终于忍无可忍地爆发了,于是飞起一脚,把牛顿踹出了那块一平米的地板砖,

然后吼到:“说!你还敢说你是帕斯卡??”

牛顿慢慢地从地上爬起来,说:“不,我已经不是帕斯卡了,你刚刚让我牛顿移动了一米的距离,所以,我现在也是焦耳了!”

焦耳这次学聪明了,一把扑到了阿伏伽德罗在自己身下,说:

“你看,我现在是J/mol啦”,

正当爱因斯坦思考J/mol是什么东西的时候,亥姆霍兹和吉布斯这两个自由能吵了起来,都说是对方。为了不至于两败俱伤,他们一脚把开尔文踹到焦耳下面,把阿伏伽德罗顶了出来。

“看!”他俩说,“现在是J/K,是熵啦,要抓就抓克劳修斯吧。”

游戏继续,这次是安培被爱因斯坦发现了,眼看安培就要被抓了。安培顺势往地上一躺,伸直身体对站在身边不远处的爱因斯坦说:“等等,我在你站的地方产生了磁场。”正当爱因斯坦在考虑该抓高斯还是特斯拉的时候,发现他俩一人找了一块地板砖抱着,说:“不麻烦你老了,我们现在是磁通量B·S,去找韦伯吧。”

等到爱因斯坦要抓住韦伯的时候,发现韦伯在做深蹲。

爱因斯坦问:“你干嘛呢。”

韦伯回答说:“你没看到我一会儿变大,一会儿变小,我在产生感应电动势呢。”

这时伏特一下子慌了,一把抓住密立根的衣领,说:“你成天拿个油壶乱喷什么。”

“测定元电荷。”密立根回答道。

“太好了!”伏特一把抱住密立根说,“从现在起,我们就是eV,也就是焦耳。”

靠,今天是邪了门啦”焦耳嘀咕道一把把赫兹压在身下,说:

“看,现在是E/v,是普朗克啦”

普朗克也不是好惹的,他突然发现远处有个来自东方的老头在地上写下了22/7和355/113,很是得意,一打听此人姓祖,心里大喜,急忙跑过去,把这两个分数照抄了一遍,趴在这四个分数上面。对刚气喘嘘嘘赶来的爱因斯坦说:

“看现在是h/4pi,啦”

“那又怎样?”爱因斯坦问。

“是我的好哥们海森堡教我的,说这样我就不是我了,有什么事尽管找他。”

“好,那他在哪里?”

“这个,还真说不准。”

爱因斯坦恼羞成怒,正准备对普朗克大打出手。普朗克说:

“等等,海森堡有个姓薛的好哥们,就躲在前面的箱子里。”

“这个箱子连通风口都没有,难道不会憋死吗?” 爱因斯坦问。

“这个就得你亲自去打开看看了。”

...