六 26

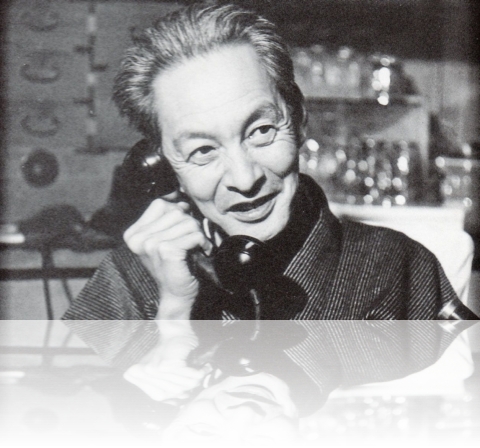

朝永振一郎 1906年生于日本东京,中学、大学期间与汤川秀树就读同一所学校。1965年与费曼等同获诺贝尔物理学奖。晚年积极开展自然科学的启蒙普及活动。

物理学是这样一门学问:

以观察事实为依据,探求我们身处的自然界中所发生的各种现象---但主要限于非生物的现象---背后的规律。

@qiusir:关于什么是物理,北师大读书时,大四物理系教授总结为“见物讲理”。

占星术之于物理学,炼金术之于化学,它们之间都有着剪不断的联系。

自然现象的背后必然存在一定的规律,而人们最早注意到这一点,正是通过观察天体运动。

当我们仰望夜空中那些严格按照规律运行的繁星时,都会被这种深邃的神秘感所触动,亲身体会到在自然的最深处,一定有什么巨大的力量让这些星星准确无误地运行着。

如果从纯粹的数学角度来看,哥白尼的学说相当于将观察天体的视点从地球转移到太阳,这样一来行星的运动就从复合圆周运动变成了简单圆周运动,仅此而已。

哥白尼发表该学说的著作序文中就有这样一段,大意是说地心说和日心说在本质上没有区别。

日心说提出了一个比地心说更加简洁的世界观,同时将人类观察自然的视点从地球这一狭隘的世界中解放出来。这一点堪称是革命性的,称日心说是标志着近代天文学的开端也正是因为这一点。

伽利略的“实验”与开普勒的“观察”相结合,奠定了“一观察事实为依据探求自然规律”这一物理学的特质。

Continue reading »

六 20

《一面多彩的镜子》A Many-Colored Glass Freeman Dyson 1923-∞ Reflections on the Place of Life in the Universe

生命像多彩的玻璃穹顶,将永恒的白光染得五彩斑斓。雪莱

1912年 Amy Lowell 出版的第一本诗集《多彩的玻璃穹顶》,两人独立借用了雪莱的诗句。

@qiusir:生命像多彩的玻璃穹顶,将永恒的白光染得五彩斑斓。”即便是现在的初中生都知道透明的玻璃使白光色散,但雪莱诗魅力不减,这句还是物理学家弗里曼·戴森 A Many-Colored Glass 一书书名的来由呢...

一、生物技术的未来

科学家分为两类---刺猬和狐狸。戴森套用了赛亚·伯林的这一说法,他又是从古希腊诗人阿基罗库斯那里借用过来的。

狐狸懂得多种技艺,而刺猬只精通一种。狐狸专广,刺猬专深。狐狸对什么事情都感兴趣,很容易从一个问题转向另一个问题。刺猬只对自己认为重要的几个根本性问题感兴趣,可以连着数年乃至数十年坚持钻研同一组问题。

大多数的伟大发现都是由刺猬做出的,而大多数的小发现是由狐狸做出的。

@qiusir:忽然发掘很难分清自己是狐狸还是刺猬,要说是刺猬专心于教育呢,

Continue reading »

六 19

书房里堆着十几本新到的书,书桌上摆着的一本没读完,旁边还有两本还没做笔记...去广州前为带上哪本书还纠结了一下。

现在看来很庆幸选择带上了阿兰·德波顿的那本《旅行的艺术》,大概与很早就从王建硕的博客看到过“《旅行的艺术》是本好书”的评价有关[

?],想来这可是一场迟到的遇见...

和以往一两个小时的航程相比,沈阳飞去广州要四个小时,还真是读书的好时机,就如书中所说,“很少地方比在行进的飞机、轮船和火车上更容易让人倾听到内心的声音。”求师得教师成员出门都是带上书的,我还带着绿色的铅笔,带上耳机,时不时地记录或标注一下...

去广州的航班上读了书的前半部分,回沈阳的航班上读完了全书。让我觉得奇妙的不仅是身在书中,更是时段的巧合成全了我“前路是远方的行程与夕阳中向家园的回程”的完美旅程。

Continue reading »

四 29

读台湾林俊宏翻译的以色列历史学家赫拉利的《未来简史》

Homo Deus A Brief History of Tomorrow

Kindle导出的笔记并不完整(没准是为了防盗版呢),那就结合着纸质书再手动梳理一下了~

不管是20世纪的中国人、中世纪的印度人,还是古代的埃及人,都面临着同样的三大问题:饥荒、瘟疫和战争。

从“人文始祖”黄帝时期到20世纪的中国,几千年来中国都曾遭到饥荒的肆虐。

许多思想家和先知于是认为,饥荒、瘟疫和战争一定是上帝整个宇宙计划的一部分,抑或是由于人类天生的不完美,除非走到时间尽头...

@qiusir:“在追求幸福和不死的过程中,人类事实上是在努力把自己升级为神。”赫拉利在第二章“人类世”中写道,“与其他动物相比,人类早已经化身为神。”“写出小红帽和大灰狼的格林兄弟是德国人,但现在德国野外究竟还剩几只狼?不到100只(而且多半是波兰野狼,只是近年跨越边界而来)。与之相对照的是,德国现在家犬的数量达到500万。”

因营养过剩而死亡的人数超过因营养不良而死亡的人数,因年老而死亡的人数超过因传染病死亡者,自杀身亡的人数甚至超过被士兵、恐怖分子和犯罪分子杀害的人数的总和,这些都是史无前例的。

对于一般的美国人或欧洲人来说,可口可乐对生命造成的威胁,可能远比基地组织要大。

2012年,全球约有5600万人死亡,其中62万人死于人类暴力(战争致死12万,犯罪致死50万)。相较之下,自杀的人数有80万,死于糖尿病的更是有150万。现在,糖可比火药更致命。

Continue reading »

四 13

@qiusir:不用早起,得来速热豆浆后去公园散步,然后来学校拍风景,监考时喝喝咖啡看看书,高三模拟考试这两天过得好不惬意~

《如何学习》How We Learn Benedict Carey 凯里《纽约时报》科学专栏记者

Q:如果让你再来一遍,你会如何度过你的中学时代?

A:那么我不会再把学习当成一桩苦差事,而会像解谜题那样将其当成一种乐趣。我会将一些认知科学中发现的学习技巧量体裁衣地应用到相应的学习科目中去,也不会再因为自己不是“最好的学生”而狠狠苛责自己,因为没有什么事“最好的”!

Q:在中国,有大量学习刻苦勤奋的“好学生”,你对他们有什么建议?

A:学会放松。这是我们每个人都需要学会的事情。实际上,学会如何最大限度地利用好学习时间与学会放得开同样重要。懂得了科学的学习方法,你就会对如何利用好手上的时间心中有数,这其中当然包括何时该休息一下。与其“再多花些力气、再多花些时间”,你其实更应该想办法让自己事半功倍。

中文版序 理想的学习

从根本上来说,睡眠就是一种学习方式:它能巩固你正在练习的动作,能把麦子与谷壳分开,能从噪音中提取信号。(最近也有说睡眠是为了遗忘白天学的东西的报道)

引言 为什么学习最好的不是最用功的学生

那是一个低频信号,就像地下室洗手间里水龙头的滴答声,要过上好一阵子你才能注意到,那就是疑惑。

他们总有办法展现自己的最佳水平,从来没有那种犹如被捕获了的小兽般惶恐无助的神色。就好像有人告诉过他们,不需要什么都一下子全明白,有些东西过上一段时间自然就懂了,甚至这种似是而非的过程本身对学习来说就很有价值。

“放宽留给自己的余地。”卢梭

学习的方法并没有好坏之说,只是不同的策略适用于不同的场合,不同的方法适用于不同信息的获取而已。一个聪明的猎人会因猎物的不同而设置不同的陷阱。

“卓越”是一种很美好的理想追求,我祝愿那些有基因、有动力、有运气、有门道的人能赢得这一“六合彩”。

(qiutopia)瞄准的是那渺小又宏大的目标...

01编故事的能手:大脑学习的机制

记忆弥漫性地渗透在控制思维的那部分大脑区域里,就好像橙子汁充盈在橙子瓣里一样。

记忆就好像是已经存档的一个个视屏,脑神经一个点击,就能启动播放,再一个点击,则又放回去了。

大脑会创造出一套意义、一套说法、一套因果关系。

记忆提取“踪迹”每一次都略有不同,而且永远如此。用科学家的话来说,这是用我们的记忆来改变我们的记忆。

02遗忘的威力:过滤干扰信息,激活深处的宝藏

遗忘的正面作用之一,就是大自然中最精致的“垃圾信息过滤”功能,这一功能使得人的大脑能够专注于某一件事,只让该出现的信息出现于脑海。

“假如我们把一切都记在心里,那么在大多数情况下,我们会差劲得像是什么都没记住一样。”

我们提取任意一条记忆时,总会同时修改其“可提取系数”,乃至常常修改其内容本身。

“遗忘式学习”

“我们更愿意看到的是经过最用心的研究之后遭遇失败时的无可奈何,而不是面对困难只知道摆出一脸无能为力的裹足不前。”

“用进废退”这四个字所掩盖掉的东西,远比它揭示出来的要多得多。

@qiusir:个体的认知似乎会有这样的悖论:每挖掘出一条真相都付出埋藏更多真相的代价,也如彰显一点必然要忽视和遗漏很多作为铺垫一样。而上述的认知也难说是被埋藏的还是被挖掘的......

“我们不仅会忘记曾经一度记得的东西,也同样会记起曾经一度被遗忘的东西。”

大脑能存储的东西可供300万套电视节目同时播放。

Continue reading »