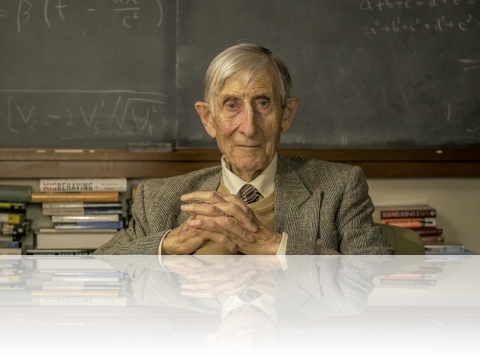

@Freeman Dyson:You ask: what is the meaning or purpose of life? I can only answer with another question: do you think we are wise enough to read God's mind?

“(上帝)知道事实,不过他不知道这个版本的事实。”

@qiusir:阅读是一种不失体面的攀附。

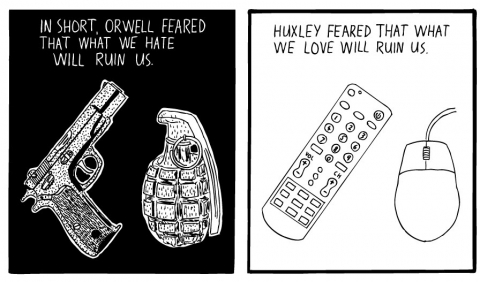

@qiusir:开读Freeman J.Dyson的《宇宙波澜》,读到其中E.Nesbit 1910年的一段话,“这里有一条可怕的法律---它的制定像次失误,却依然被实施:一旦任何人申请一部机器,他就不得不一直保留使用它。”从自己的体验讲,一旦得到了期望的苹果电脑和汽车,“就得以一种恒久的方式与之纠缠不休”。这也和赫拉利在《人类简史》中提到农业革命是一桩骗局的观点相关,人得到面粉也就开始被小麦奴役,拓荒、耕种、施肥、浇灌...

@qiusir:“一种消极避世离群索居的美德,没有实践过,没有被呼吸过,也从未出征去面对它的敌人,我实难恭维。”这些话写在300多年前,作为人类经验、希望和悲剧的纪念碑,仍然屹立如初。在弥尔顿的诗中,在他为出版自由进行的斗争中,在他长年致力的反君主制的事业中,在他的失明、他的政治上的一蹶不振和撰写《失乐园》并获得的最终救赎中,这些话都在回响。#《宇宙波澜》科技与人类前途的自省

没有例题的教材和有例题的教材的区别,就跟学习读一门语言和学习说一门语言的差别一样。我是想说爱因斯坦的语言的,所以我一道一道地做那些题目。早上六点开始,晚上十点结束,中间很短的时间用来吃饭。一天平均14个小时。我再也没有如此享受过(这样)一个假期了。

(母亲)警告我,如果再这样下去,我会毁了身体,烧坏脑筋。父亲也央求我,让我匀出几个小时,停下计算,帮他干点沟渠里的活。但是他们的恳求只能让我更加顽固。我恋上数学,心无旁骛了。我知道那些第一次世界大战开始时才15岁而后在1917年和1918年进入战壕的男孩子身上发生了什么。无论有多少可能性,我都没有多少年头可活了,不作数学的每个小时都是可悲的浪费。(戴森回忆自己小时候学习的紧迫性很像是伽罗瓦决斗前写下的“我没时间了,我没时间了。”)

每个人都因为自私的雄心而被诅咒永远不会拥有友谊。

“世界的永恒奥秘就在于它的可理解性。”

愤怒是创造性的,而沮丧则是一无所用。

@qiusir:读完《宇宙波澜》,很同意《新共和》的荐言,戴森用他独特的幽默、深刻的自省以及敏锐的洞察,向我们娓娓叙说科学与人类发展的故事...

在战争的废墟和骚乱中,在完全孤立于世界其他部分的处境中,朝永振一郎在日本维持了一个理论物理学的研究学派,这个学派在那个时候比世界上任何其他地方都要领先。

“他比无论施温格还是费曼都更擅长谈论思想而不是他自己。关于他自己,他也有足够多的东西可谈。他是个格外无私的人。”

“从一个疯狂的世界出走,人能够去哪?绝望的另一边的某处。”艾略特

科学的一个特别美丽之初就在于,看起来大相径庭的观点,在后来如果用更广的视角来看,都是对的。

波尔说“一句正确的话的对立面(反面)是一句错误的话,但一个深刻真理的对立面,很有可能同样是一个非常深刻的真理。”

在讲座中,他的理论是已经切割好的钻石,炫目耀眼。而我在和他讨论时,我看到它未经加工的样子,那是在他开始切割和打磨之前看待它的方式。

@qiusir:“我本会在你脚下铺开我的衣裳,但我一贫如洗,我只有我的梦。我已在你的脚下铺开我的梦,轻轻地踩吧,因为你踩着我的梦。”在《宇宙波澜》里再读到叶芝的这段诗,马上起身去室外拍那挂满了梦的树...

@qiusir:我觉得这句诗应该是枫树对树下的鸟儿说的,也像是老师对学生的话:孩子,认真过你的生活吧,别忘了,你脚下踩着的是老师的梦...

@qiusir:如果说随手拍下身边的风景是出于对自然环境的整体失望而从局部寻求完美的一种慰藉,那随手记录生活的点滴一定是源于对社会环境的整体失望了。可一想到尼采“自然最小的部分已是无穷” 的话,也就马上感受戴森提到的“肤浅的乐观主义被同样肤浅的绝望所取代”...

艾略特也去奥本海姆那的高等研究院访问过呀。(普林斯顿高等研究院)

对物理学,奥本海姆有一种天赋和持续一生的热情。当杨振宁和李政道都很年轻的时候,我们都同意给他们研究院教授的席位。

“你狭隘的思想造就的沙质绳索。”

@qiusir:读弗里曼·戴森的《宇宙波澜》很过瘾,午间放弃和那几个人没啥话的人打球而留在办公室里读书,现在看根本谈上不上是一种选择哈哈...

@qiusir:弗里曼·戴森在两本书里都提到年少时和妈妈散步,妈妈引用奴隶剧作家Terence的话开导他的片段。《一面多彩的镜子》里“我是人,我绝不自异于人类”,《宇宙波澜》里“我是一个人,人间的一切无不与我息息相关”。英文大概是“I am human, I consider nothing human alien to me.”这话不仅适用于痴迷微积分解题的Dyson,“不要失去人的本性”也是对每一位急于追梦的少年的关键忠告...

官僚政治是一种肮脏的游戏,哪怕是好人赢了的时候。

在对炸弹和血腥恐怖的追逐汇中,媒体只是在反映公众的病态品味。一种对暴力的痴迷,深藏在我们每个人的内心。本质上讲,我们并不比1900年前经常到罗马斗兽场观看角斗士将对手砍成碎片的那些人好多少。

17世纪对败坏灵魂的书籍的精神传染性的恐惧,和20世纪对病原细菌的生理传染性的恐惧之间,存在某种相似性。

既然他的同胞的肤浅的乐观主义现在被同样肤浅的绝望取代...

@qiusir:抽空看了下《泰坦》,外形想到《阿凡达》,也有点《水形物语》前传的意思。马上找来《宇宙波澜》又看了下这段:“人类理智和生存的长远威胁来自生物学而非物理学方面。氢弹可以简简单单就摧毁我们的文明,但是它很难将我们这个物种消灭。与蓄意扭曲或变异我们人类基因的问题相比,氢弹几乎就是个简单问题。核战争并非我们能想象到的最大恐惧。”

确实会有犹豫的时刻,“我敢吗?”“我敢吗?”转身缓缓下楼的时刻,我的头发中间秃了一块...我敢,在宇宙里掀起波澜?T.S.艾略特

update(2018.11.26)

马修·梅塞尔森的目的是,为将来建立一种思潮:唯有能够强化我们人之为人的本质,有关生命过程的深入知识才能够被使用。

@qiusir:看了《毒液》想起今天转基因人的新闻,马上找出《宇宙波澜》,“人不能扮演上帝的角色却能仍然保持理智。”“如果物理学家们最初拒绝推动核武器发展并且劝告他们的政府销毁核武器库存,我们的世界会是什么样子?和物理学家们不一样,在历史审判的围栏里,生物学家们清清白白地通过了首轮审判。”