二 12

《菊与刀》Ruth Benedict著 何晴译 浙江文学出版社

极度好战又极度温和;极度黩武又极度爱美;极度粗鲁傲慢又极度彬彬有礼;极度死板又极度灵活;极度恭顺又极度讨厌被使唤;极度忠诚又极度反叛;极度勇敢又极度胆小;极度保守又极度喜欢新事物...

@qiusir:网上搜索了一下,最喜欢上面这版的封面设计~~~

@qiusir:趁大年初六学校值班读完。作者不会日语没去过日本,这似乎如她是一位同性恋和书关系不大,或者反倒是一种优势,独立的视角和细腻的感知造就了一部经典...

@qiusir:最初看到小白同学在读这本书。我读的是何晴译的,小白的是作家出版社出版的晏榕译本。也借来比照一下她划的重点...

人们都是透过不同的镜片来观察生活,但自己却很难意识到这一点,反而把看到的景象视为事物原本的模样。

“直到今天,孔子思想中的积极部分,仍然滋养着我们的社会主义核心价值观。”张炯

日本的真正使命是弘扬皇道于四海。物理欠缺实不足惧,吾人岂以俗物为忧。

神风特工队。“神风”曾在13世纪吹散并颠覆成吉思汗的运输船,从而使日本免受侵略。

世界上有两种机遇,一种是我们赶上的,一种是我们创造的。

无论为谁服务,他们都无比忠诚。

日本的家长更像一位物质和精神财产的受托管理人,这种产业对全体家族成员非常重要,因此便要求他们的个人意志要从属于它的要求。

日本人学会了把这种设计严谨的等级制度看成是安全可靠的制度。只要他们安分守己不越界,只要他们履行自己已知的义务,他们就认为他们的世界可以信赖。

在日本人看来,国家是近乎至高无上的。不仅如此,国家还十分注重承认国民意志的“

各就其位”。

日本有一则流行的谜语,“为什么

一个想要给父母提供建议的儿子,就如同一个想在头上蓄发的和尚?”“无论他多么渴望,他都不能这么做。”

日本主妇使唤佣人,在子女的婚姻问题上也有很大的影响力。当她自己熬成了婆婆,通常会很严厉地全盘掌管家务事,就好像前半生从没有当过唯唯诺诺的媳妇。

在世界历史上很难找到第二个国家可以这么成功且有计划地引进外国文明。

19世纪60年代的西方人如果能从水晶球中看到日本的未来,他们是绝对不会相信的。因为当时的地平线上似乎没有一丁点儿乌云足以预示未来几十年席卷日本的那场暴风骤雨。

明治政治家们根本没有吧自己的任务当做是意识形态的革命,而是当做一项事业,心中的目标是使日本成为一个不容小觑的强国。

Continue reading »

二 06

《如何高效学习》Scott Young 程冕译

1年完成MIT4年33门课程的整体性学习方法

@qiusir:在很多方面,Braxton Moral和大多数的美国青少年一样,通常晚上11点睡觉,早上7点多起床,喜欢电游,和朋友一起玩耍、看电影。但他从初中开始,就通过网络学习哈佛大学的课程,16岁的他将于今年春季同时从堪萨斯州的尤利西斯高中和哈佛大学毕业,同时希望自己获得的学士学位能为秋季进入哈佛法学院深造铺平道路,也许有一天他会成为美国的总统。[

?]

“如果只用一种方式了解某样事物,你就不会真正了解它。了解事物真正含义的秘密取决于如何将其与我们所了解的其他事物相联系。通过联系,你可以将想法内化于心,从各种角度看问题,直到找到适合自己的方法。这才是思考的真谛!”(或如熟练掌握两种语言才能真正理解第一种语言一样吧)

“自觉自学”是少年大学生超常发展的原因。

学得好的同学总在试图寻找知识间的关联。(动态数理的初衷处理用电脑可视化抽象的模型,也是通过物理模型的构造让数学知识发挥作用...)

你当然要找到知识间的关联,并把它们变成自己的观点。

我理解的中国教育比西方教育更强调死记硬背。我希望因为这本书不再死记硬背,读完它不是结束,而是你应用新方法指导学习的开始。

以一种事物认识另一种事物,这恰恰是学习的本质。

开普勒说,我重视类比胜于任何别的东西,它是我最可信赖的老师,它能揭示自然界的秘密;康德说,每当理智缺乏可靠的论证思路时,类比这个方法往往能指引我们前进;苏联学者瓦赫罗夫说,类比像闪电一样,可以照亮学生所学学科的黑暗角落。

我主要靠自学。我自学了多种编程语言、商务知识和写作技巧,我的书架上放着最近两年里阅读的数百本图书。我还抽空学习了动漫设计和作曲等知识。

Continue reading »

二 05

Jean-Jacques Rousseau 卢梭著 彭正梅译 (上海)人民出版社

@qiusir:任正非有句话,大概是他从来不支持“自主创新”这个词,科学技术是人类共同的财富。但在教育上我们一直是全球共享的,比如读书...

在卢梭看来,自由就是自主,包括三个不断进展的层面:自然自由、社会自由和道德自由。所谓自然状态的自由,是天赋的,生而有之,不可剥夺;社会自由的实现是一个人克服人性堕落、扬弃社会异化的动态历史过程;道德的自由实现则是这一历史过程的自觉化,亦即是人性本身的完善化过程。

一个父亲生养了孩子,只是完成了他的任务的三分之一。他对人类有生育人的义务;他对社会有培养社会人的义务;对国家有早就公民的义务。

消极教育不是不给儿童养成品德,而是防止儿童趋于邪恶;不教儿童以知识,而是防止他们产生对于事物的误解。

卢梭反对为了所谓遥远的将来的幸福,而牺牲当下的快乐。

@qiusir:文艺复兴唤醒的只是“成人”,是被康德赞为“另一个牛顿”的卢梭在教育史上最先发现了“儿童”,肯定了童年的内在价值。那本震古烁今,被歌德誉为“教育的自然福音”的《爱弥儿》,是卢梭基于一个想象的学生,读到一半好奇他自己孩子的情况,搜索了才知道,亲生的五个孩子都被他送进了孤儿院。对刚看过《卡尔·威特的教育》的来说(也存疑),这很难想象,也很难接受。这或许也是一直过着流浪和隐居生活又足够理想化的卢梭充分理性的抉择呢。牛顿不曾离开过地球,不妨碍他发现万有引力,等有机会再看看《忏悔录》...

我也觉得下面的这幅图很适合作为《爱弥儿》的封面。

Continue reading »

一 26

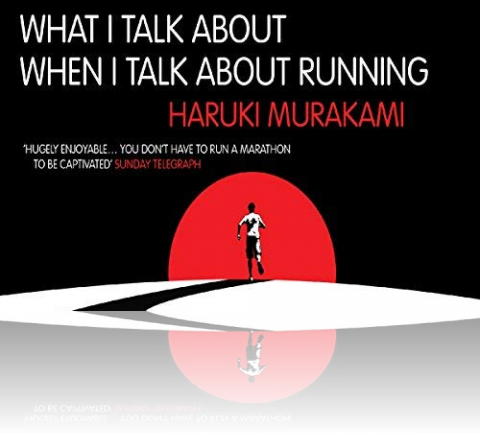

早在2016年就读过村上春树的《当我谈跑步时我谈些什么》,这里[

?]就有几条相关记录,后来还用此吐槽过村上君又错过了诺奖。

@qiusir:觉得村上春树会出一本《当我谈陪跑时我谈些什么》的书……

@qiusir:年终岁尾,感慨过后还是感慨。昨晚和求师得的几位小伙伴就课题内容的更新、审校忙到深夜,今早按时推送了新一期数位学习的资料。5年9期,qiutopia团队苦苦支撑的动力或是来自几米那种“在最深的绝望里遇到最美丽的惊喜”的犒赏,也或如村上春树的“因为今天不想跑步,所以才去跑步”的执拗。不想维持现状,成长总要付出代价,但愿我们都能找到那心甘情愿的坚持。《终身成长》的书到货啦~~~

就是因为从家人的分享中看到“

因为今天不想跑,所以才去跑,这是长跑者的思维”这句话,为了从《当我谈陪跑时我谈些什么》找到原句,把它从已经读过的书中抽出再读一下。书的材质、印刷质量都是上乘...

@qiusir:我至少是读到了最后。2016.3

@qiusir:生活的积极一面是,原本只是一个单纯的目的,却发现顺便收获了比想象中多的回报。当然确立一个纯粹的目标,并有一本值得探索的好书。而生活也有其悲观的一面,过早地确立了目标,一路按图索骥一定也会错过很多原本会很有趣的东西。对于固守的人,局部就是广阔;而对于关于涉猎的人,宽广反而是狭隘了呢,知识的大草原上,人很难成为那匹野马。

@qiusir:“意在救人尚不免于害人,况意在害人?”看到顾随的这句话不经意自怜到用一己之规去勉强千差万别的学生的教师工作的风险;近日从村上春树的书上看到“Pain is inevitable Suffering is optional”一直没有很好的理解。“以无生之觉悟为有生之事业,以悲观之心情过乐观之生活”似乎能让先前思虑联通~

@qiusir:人其实未必要在十八岁时死去才能实现“至死都是十八岁”的愿望,想想人际间的鲁莽或是对事理的好奇,18 Til I Die......

@qiusir:想起村上春树哪句“连不健全的灵魂也需要健全的肉体”跑起……

@qiusir:天才是咸咸的天赋,成功酸酸的运气......(忽然发现我也写过挺好的句子)

萨默赛特·毛姆写道:“

任何一把剃刀都自有其哲学。”大约是说,无论何等微不足道的举动,只要日日坚持 ,从中总会产生出某些类似观念的东西来。

Continue reading »

一 10

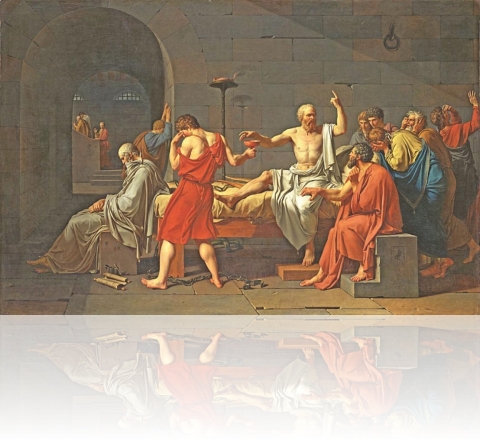

The Death of Socrates, by Jacques-Louis David (1787)

《哲学的慰藉》阿兰·德波顿 资中筠译 ([yún],这位翻译者来头不小啊~~~)

为了完全改变自己而去啃那些严肃的书籍确实愚不可及,不过,我也认为,抱定为了更好地理解自己以及自己所处的环境的目的去读书,是至关重要的。最要好的书能清楚地阐明你长久以来一直心有所感,却从来没办法明白表达出来的那些东西。(心中皆有,笔下皆无)

有些书跟我们交流的方式与我们的爱人同等热烈,而且更加诚实可靠。

好的书对我们各种情感的描绘远胜过我们自己的体会,它处理的感知和认识虽确属于我们所有,却又是我们根本无力予以明确表达的:

它比我们更了解我们自己。

@qiusir:书比我们更了解我。

我读书时总抱着非常个人的理由:为了帮我更好地生活而读书。

我们的个性并非如我们乐于想象的那般密不透风,我们自以为只归我们独有的很多东西其实根本没那么私密。

我们在发现我们自己并非如此孤立的同时也要付出点代价:我们也并非如我们想象的那般与众不同。

我读书是为了学习,是为了成为一个更好、更有自知之明、更多才多艺的人。我几乎从来都不为了“取乐”而读书。

@qiusir:《我的作品在中国》,这篇文章在三本书里读了三遍,每次都有新的理解。

Continue reading »